Wanderausstellung „Homöopathie – Eine Heilkunde und ihre Geschichte“

Das IGM präsentiert eine Wanderausstellung zur Geschichte der Homöopathie, die auch ausgeliehen werden kann. Diese wurde 2009 erarbeitet und enthält daher nicht alle seitherigen Entwicklungen im Bezug auf die Homöopathie.

Daneben gibt es in den Räumen des Instituts auch noch eine Dauerausstellung, die sich dem Thema widmet und zu unseren Öffnungszeiten besichtigt werden kann. Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Die thematischen Schwerpunkte der Wanderausstellung sind:

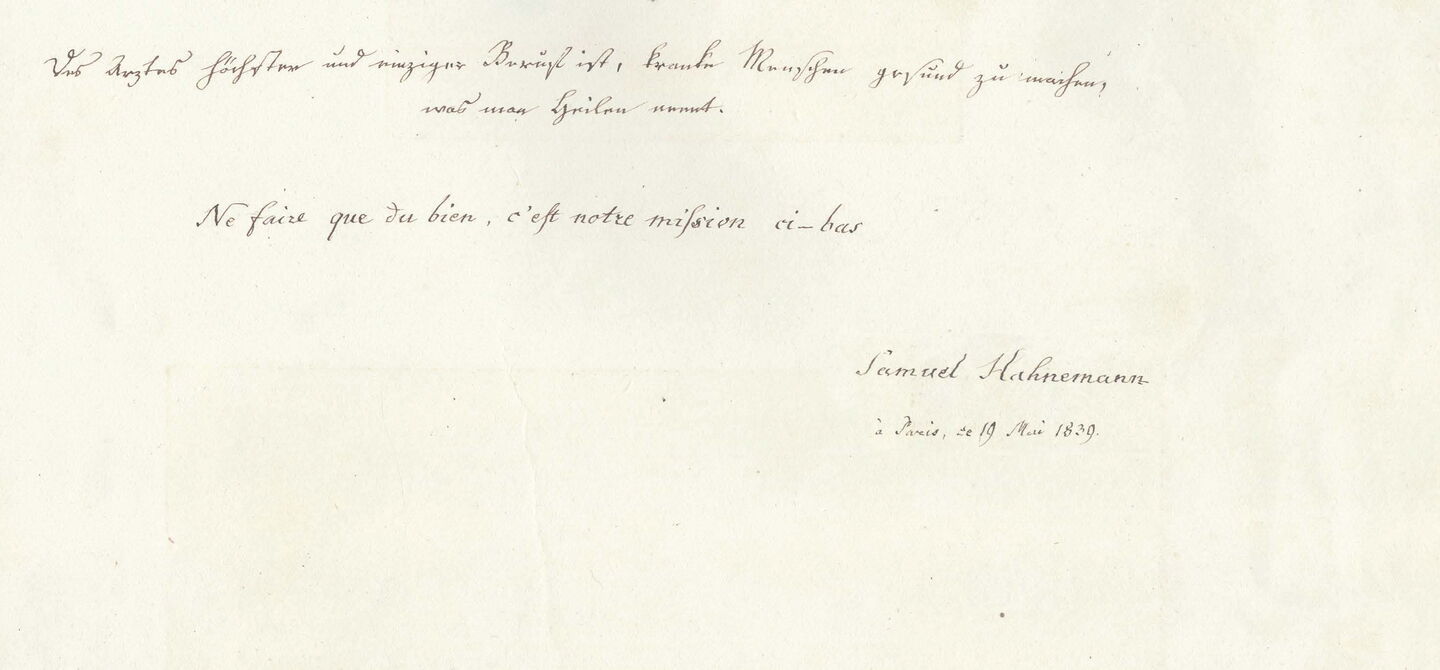

Die Homöopathie (griech. homoios = ähnlich, pathos = Leiden) ist eine auf Erfahrung beruhende, eigenständige Therapiemethode. Der sächsische Arzt Samuel Hahnemann (1755 – 1843) entwickelte sie in den 1790er Jahren.

Krankheit ist nach Auffassung der Homöopathie in ihrem Wesen nicht erkennbar, sondern eine Störung, die den ganzen Menschen erfasst. Fieber, Schmerz etc. sind lediglich Symptome dieser Störung. Anders als in der konventionellen Medizin steht deshalb nicht eine bestimmte Krankheit im Mittelpunkt, sondern der gesamte Mensch. Ein Mensch gilt als gesund, wenn sein Organismus ihn befähigt, auf krankmachende Reize der Umwelt ausgleichend zu reagieren. Das Ziel der homöopathischen Behandlung besteht darin, dieses Gleichgewicht durch eine Arzneimitteltherapie wiederherzustellen. Die „Klassische Homöopathie“, wie Hahnemann sie begründet hat, beruht auf drei Grundprinzipien:

1. Dem Ähnlichkeitsprinzip („Simile-Regel“), nach dem eine Krankheit mit dem Mittel behandelt wird, das bei einem Gesunden ähnliche Krankheitserscheinungen hervorruft.

2. Der Arzneimittelprüfung an Gesunden zur Bestimmung der Symptome, die ein Mittel bei ihnen bewirken kann.

3. Der Erstellung des individuellen Krankheitsbildes durch eine ausführliche Anamnese (Krankengeschichte).

Die Anamnese – der Ausgangspunkt der Behandlung

Da es in der Homöopathie nicht „die Krankheit“, sondern immer nur „den kranken Menschen“ gibt, steht eine ausführliche Befragung, die Erstanamnese, am Beginn der Behandlung. Dabei interessiert vor allem, wie der Patient seine charakteristischen Beschwerden, deren Begleitumstände, bisherige Erkrankungen und seine Lebenssituation beschreibt. Eine körperliche Untersuchung kann das Gespräch ergänzen.

Das Gesamtbild der individuellen Symptome ist die Grundlage für die Auswahl des passenden homöopathischen Mittels. Repertorien (Listen von Symptomen, denen bestimmte Mittel zugeordnet sind) und umfangreiche Arzneimittellehren (ausführliche Beschreibung der Prüfungssymptome einzelner Mittel) helfen bei der Wahl der passenden Arznei.

Die Reaktionen des Patienten auf das Mittel geben Aufschluss über den Heilungsverlauf und bestimmen die Fortsetzung der Therapie.

Das Simile-Prinzip

Die wichtigste Grundlage der homöopathischen Therapie ist die „Simile-Regel“. Das Ähnlichkeitsprinzip besagt, dass sich Krankheiten mit den Stoffen heilen lassen, die bei Gesunden ähnliche Symptome hervorrufen, wie sie bei diesen Krankheiten auftreten.

Für die homöopathische Therapie heißt das, dass die in der Arzneimittelprüfung ermittelten charakteristischen Symptome eines Mittels mit den individuellen Symptomen des jeweiligen Kranken verglichen werden. Das Mittel, das im Vergleich am ähnlichsten ist, wird für die Behandlung ausgewählt.

Die Arzneimittelprüfung

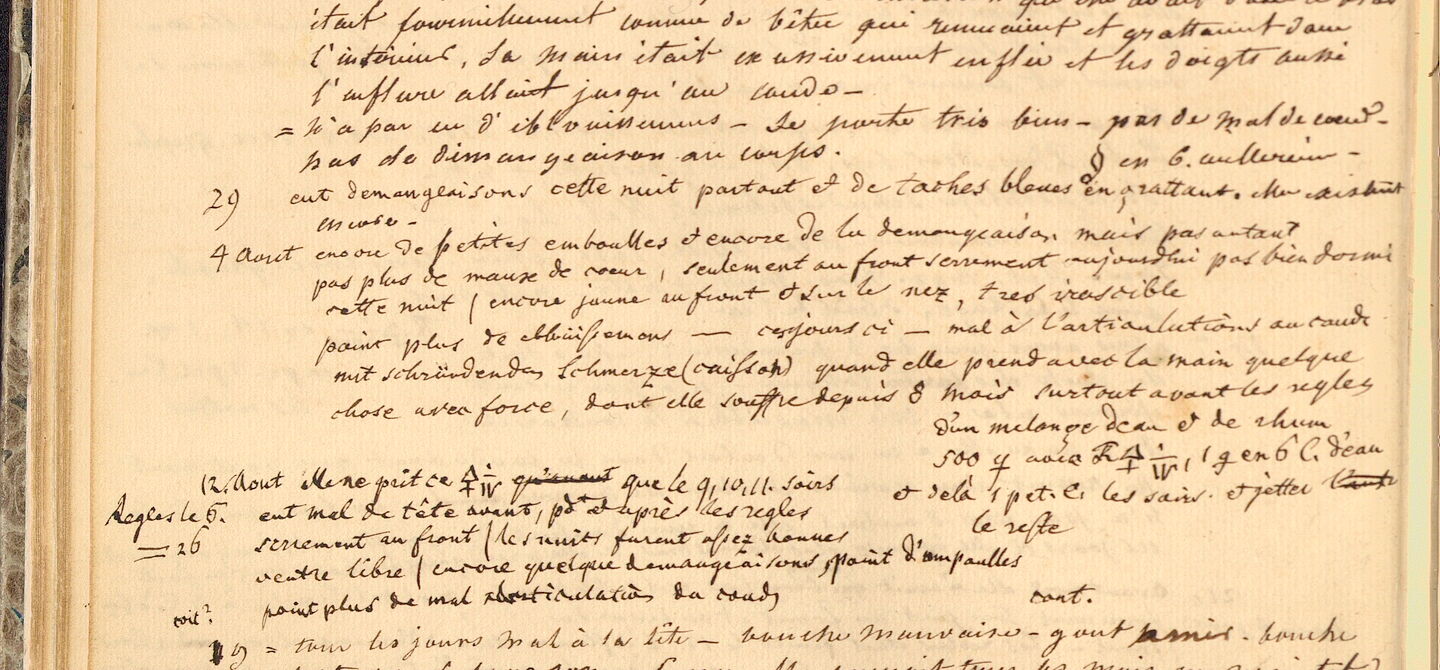

Die Kenntnis der Symptome, die der Wirkstoff eines Arzneimittels bei Gesunden auslöst, also die Arzneikrankheit, ist neben der Anamnese die Voraussetzung für die Anwendung des Simile-Prinzips.

Jedes geprüfte Mittel wird durch das „Arzneimittelbild“ beschrieben, das sich aus den Ergebnissen von Arzneimittelprüfungen und dem Wissen um die typische Wirkung bei Kranken zusammensetzt.

Für die Arzneimittelprüfung wird eine Gruppe aus gesunden Versuchspersonen zusammengestellt. Sie erhalten über einen zuvor festgesetzten Zeitraum ein potenziertes homöopathisches Mittel, das nur dem Prüfungsleiter bekannt ist. Alle in diesem Zeitraum auftretenden Symptome werden täglich notiert. Dabei werden Angaben über Ort, Zeit und Art der Veränderungen des Befindens möglichst genau festgehalten.

Die Potenzierung

Eine Besonderheit der Homöopathie ist die Herstellung der Arzneimittel, die im amtlichen deutschen „Homöopathischen Arzneibuch“ (HAB) geregelt ist.

Zunächst werden die pflanzlichen, tierischen oder mineralischen Rohstoffe in eine flüssige (Urtinktur) oder pulverisierte Form (Verreibung) gebracht. Anschließend werden die so gewonnenen Mittel durch Verschüttelung und Verreibung schrittweise vermengt: die Urtinkturen meist mit Ethanol, die Verreibungen mit Milchzucker. Diesen Prozess nennt man Potenzierung. Dabei müssen bestimmte Verdünnungsverhältnisse eingehalten werden: 1:10 = D-Potenz; 1:100 = C-Potenz; 1:50.000 = Q- oder LM-Potenz.

So wird zum Beispiel zur Herstellung einer D2-Potenz ein Teil der ersten D1-Potenz mit wiederum neun Teilen Ethanol vermengt. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis die jeweils gewünschte Potenz erreicht ist. Es wird zwischen Tiefpotenzen (D1/C1 bis D12/C6), mittleren Potenzen (D12/C6 bis D30/C15) und Hochpotenzen (ab D30/C15) bis zu 1000er-Potenzen unterschieden.

Homöopathische Medikamente werden meist als Dilutionen (Tropfen), Globuli (Streukügelchen) oder Tabletten verordnet.

Im 18. Jahrhundert war das Wissen über den menschlichen Körper sehr gering. Zwar hatte William Harvey (1578 –1657) schon den Blutkreislauf entdeckt. Stoffwechselprozesse, Bakterien oder Hormone waren aber noch nicht bekannt.

Nach der Vier-Säfte-Lehre hielt man Krankheit für ein Missverhältnis von Blut, Schleim, Schwarzer und Gelber Galle, das mit Hilfe von Aderlässen, Abführ- und Brechmitteln wieder in ein Gleichgewicht gebracht werden sollte.

Die ärztliche Therapie basierte meist auf theoretischen Heilungsmodellen. Man verordnete oft Arzneigemische und giftige Stoffe wie Arsen und Quecksilber in hohen Mengen. In Abgrenzung zu dieser Praxis trugen die stark verdünnten, genau bemessenen Dosen Hahnemanns viel zur Attraktivität der Homöopathie bei.

Die Vier-Säfte-Lehre bildete die Grundlage der medizinischen Therapie von der Antike bis in die Neuzeit. Der Begründer dieser auch Humoralpathologie genannten Lehre war der griechische Arzt Hippokrates (ca. 460 – 370 v. Chr.). Er definierte Krankheit als die schlechte Mischung der Körpersäfte (Blut, Schleim, Schwarze und Gelbe Galle), die auch durch die ungünstige Beschaffenheit von Luft, Wasser und Boden entstehen kann.

Die Entleerung des Körpers war deshalb über Jahrhunderte zentral. Die Kranken mussten sich auszehrenden Aderlässen, Einläufen mit Klistieren und Brechkuren unterziehen.

Erst die von Rudolf Virchow (1821 – 1902) entwickelte Zellularpathologie, die die Entstehung der Krankheiten aus Veränderungen in den Zellen erklärte, löste die Vier-Säfte-Lehre ab.

Die medizinische Versorgung war im 18. Jahrhundert auf andere Berufsgruppen verteilt als heute. Studierte Ärzte waren eine kleine Minderheit. Bader und Wundärzte trugen die Hauptlast der medizinischen Versorgung. Die Bader therapierten vorwiegend mit Aderlassen und Schröpfen. Die Wundärzte nahmen chirurgische Eingriffe bis hin zu Amputationen vor. Beide Berufe galten als Handwerk. Man erlernte es bei einem Meister.

Daneben gab es viele Laienheiler, die aufgrund ihrer Kenntnisse über die Heilkraft von Pflanzen und anderen Wirkstoffen alle Bevölkerungsschichten medizinisch versorgten.

Auch noch im 18. Jahrhundert boten Wunderheiler, Zahnausreißer und Brillenverkäufer ihre Waren und Dienstleistungen auf Jahrmärkten an.

Über Jahrhunderte wurde an den Universitäten das medizinische Wissen fast ausschließlich aus Büchern vermittelt. Für anatomische Studien benutzte man Puppen, Klapptafeln oder Wachsmodelle. Nur selten wurden in Hörsälen Leichen seziert. Die Kenntnisse des menschlichen Körpers waren gering. Der Unterricht am Krankenbett bildete die Ausnahme.

Im 18. Jahrhundert begann man an einigen Universitäten die medizinische Ausbildung zu reformieren. Ziel war die Überprüfung und Erweiterung des theoretischen Wissens durch ärztlichen Unterricht am Krankenbett. Zu den Reformern gehörte auch Joseph von Quarin (1733 – 1814), der Lehrer Samuel Hahnemanns in Wien. Hahnemann urteilte später über seine kurze Wiener Studienzeit, er habe Quarin zu verdanken, was als Arzt aus ihm geworden sei.

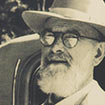

Als junger Arzt erlebte Samuel Hahnemann immer wieder, wie wenig er mit seinem erlernten Wissen ausrichten konnte. Enttäuscht zog er sich zunächst aus der ärztlichen Praxis zurück und machte sich in den kommenden Jahren einen Namen als Übersetzer und medizinischer Schriftsteller.

Bei der Übersetzung von William Cullens Materia Medica (Arzneimittellehre) im Jahr 1790 stieß er auf das Simile-Prinzip, das er 1796 erstmals im „Journal der practischen Arzneykunde“ veröffentlichte. Mit der Ähnlichkeitsregel glaubte Hahnemann die Grundlage einer wirksamen Therapieform gefunden zu haben, nach der er viele Jahre gesucht hatte.

In den folgenden Jahrzehnten erforschte er akribisch die Wirkungen von Arzneistoffen. Die Ergebnisse seiner Beobachtungen veröffentlichte er im „Organon der rationellen Heilkunde“ (1810), bis heute das Grundlagenwerk für jeden Homöopathen.

Während der großen Cholera-Epidemie in Europa (1830 – 1832) wurden durch homöopathische Behandlung wesentlich mehr Erkrankte gerettet als durch andere Methoden. Dieser große Erfolg überzeugte viele Menschen von der neuen Heilkunde.

1755

Geboren in Meißen am 10. April als Sohn des Porzellanmalers Christian Gottfried Hahnemann und der Johanna Christiane geb. Spieß

1775–1777

Studium der Medizin in Leipzig

1777

Fortsetzung seiner Studien in Wien und erste praktische Tätigkeit

1779

Promotion in Erlangen

1780

Eröffnung der ersten Praxis in Hettstedt (unweit von Halle / Saale)

1782

Heirat mit Henriette Küchler in Dessau

1783–1785

Amtsarzt in Gommern (bei Magdeburg)

1785–1789

Übersiedlung nach Dresden und Eröffnung einer Praxis; Tätigkeit als Gerichtsmediziner und an Dresdner städtischen Krankenhäusern; zunehmende Unzufriedenheit mit der herkömmlichen Medizin und zeitweilige Aufgabe seiner Praxis; Übersetzung von französischen und englischen medizinischen und pharmazeutischen Schriften; eigene wissenschaftliche Publikationen

1789–1790

Übersiedlung nach Leipzig, dann Stötteritz bei Leipzig; Fortsetzung der wissenschaftlichen Arbeit; Übersetzung der Materia Medica des schottischen Arztes William Cullen und Selbstversuch mit der Chinarinde

1792

Übersiedlung nach Gotha, dann Georgenthal; Behandlung des psychisch kranken Kanzleirats Klockenbring

1793–1796

Wohnorte: Molschleben, Göttingen, Pyrmont, Wolfenbüttel, Braunschweig

1796

Hahnemann formuliert den zentralen Gedanken der homöopathischen Lehre: similia similibus curentur („Ähnliches soll durch Ähnliches geheilt werden“)

1796–1805

Wohnorte: Königslutter, Altona, Hamburg, Mölln, Machern, Eilenburg, Schildau

1805–1811

Medizinische Praxis in Torgau

1807 Hahnemann nennt seine Heilmethode erstmals Homöopathie

1810

Publikation des „Organon“

1811–1821

Übersiedlung nach Leipzig; Habilitation und Lehrtätigkeit; Gründung einer Arbeitsgemeinschaft für Arzneimittelprüfungen mit seinen Schülern

1820

Klage der Leipziger Apotheker gegen Hahnemann wegen des Selbstdispensierens (eigene Zubereitung und Abgabe) von Arzneimitteln; Fürst Karl Philipp von Schwarzenberg wird Patient bei Hahnemann

1821

Übersiedlung nach Köthen; Eröffnung einer Praxis mit Selbstdispensierrecht

1822

Ernennung Samuel Hahnemanns zum Hofrat durch Herzog Ferdinand von Köthen

1829

Fünfzigjähriges Doktorjubiläum; Gründung des „Vereins zur Beförderung und Ausbildung der homöopathischen Heilkunst“; Geldsammlung für das homöopathische Krankenhaus in Leipzig

1830

Tod Henriette Hahnemanns

1835

Heirat mit der 45 Jahre jüngeren französischen Malerin Mélanie d’Hervilly-Gohier; Umzug nach Paris und Eröffnung einer gemeinsamen homöopathischen Praxis, die in ganz Europa berühmt wird

1843

Tod Hahnemanns und Beisetzung auf dem Friedhof Montmartre

Im Jahre 1829 wurde anlässlich von Samuel Hahnemanns fünfzigjährigem Doktorjubiläum in Köthen der „Verein zur Beförderung und Ausbildung der homöopathischen Heilkunst“ gegründet, der sich von 1832 an „Homöopathischer Zentralverein“ nannte. Er war im Streit um die Hahnemannsche Lehre, beispielsweise um die Hochpotenzen, heftigen Zerreißproben ausgesetzt und besteht als „Deutscher Zentralverein homöopathischer Ärzte“ bis heute.

Die 1832 von dem Hahnemann-Schüler Friedrich Rummel gegründete Zeitschrift „Allgemeine Homöopathische Zeitung“ diente dem Zentralverein als internes Diskussionsforum. Sie blickte 2007 auf ihr 175-jähriges Bestehen zurück.

1833 und 1888 gründete der Verein in Leipzig eine Lehr- und Heilanstalt. Beide Male musste sie aus finanziellen Gründen und wegen Streitigkeiten innerhalb der Ärzteschaft nach kurzer Zeit wieder geschlossen werden. Von 1842 an unterhielt der Verein in Leipzig eine homöopathische Poliklinik, die bis zu ihrer Kriegszerstörung 1943 bestand.

Tiere hatten vor der Erfindung von Kraftfahrzeugen und Traktoren in Landwirtschaft und Verkehr eine viel höhere Bedeutung als heute. 1815 verfasste der Coburger Hofapotheker Donauer die erste tierhomöopathische Schrift: „Vorschläge zur zweckmäßigern Behandlung kranker Hunde“. 1829 sprach Samuel Hahnemann vor Landwirten und Tierärzten über Homöopathie in der Tierheilkunde. Dabei forderte er die genaue Beobachtung des kranken Tieres und die sorgfältige Erforschung und Kenntnis der Arzneimittel.

Im 19. Jahrhundert war es den Tierärzten nicht überall erlaubt, Tiere homöopathisch zu behandeln, da diese Therapiemethode noch immer umstritten war. Ende des Jahrhunderts ließ das Interesse an der Tierhomöopathie nach und setzte erst in den 1920er Jahren wieder ein. Heute wird infolge der wachsenden Nachfrage auch die Homöopathie in der Veterinärmedizin wieder stärker angewendet.

Nach Veröffentlichung des „Organon der rationellen Heilkunde“ (1810) rückte die Homöopathie immer stärker in das öffentliche Interesse. Als 1820 der Feldmarschall Fürst Schwarzenberg, Sieger der Völkerschlacht bei Leipzig, Patient bei Hahnemann wurde, war die Homöopathie Tagesgespräch.

Auch Kaspar Hauser wurde homöopathisch behandelt. Sein Ansbacher Arzt Paul Preu korrespondierte mit Hahnemann. Die homöopathische Behandlung berühmter Patienten weckt seit Hahnemann die Neugier auf diese Heilmethode.

Anfang 1817 war in Indien die Cholera ausgebrochen und breitete sich unaufhaltsam nach Europa aus. 1830 hatte sie Moskau erreicht, 1831 Berlin.

Manche ratlose Ärzte ließen die ohnehin geschwächten Patienten sogar vermehrt zur Ader. Man verabreichte den Kranken meist große Mengen Quecksilber und Opium und verbot ihnen das Trinken.

Hahnemann selbst behandelte keine Cholera-Patienten, da die Region um Köthen von der Epidemie verschont blieb. Er empfahl jedoch sofort nach Ausbruch der Cholera die Behandlung mit Kampfer und lehnte Aderlass und Trinkverbot ab. Mit dieser Therapie überlebten weit mehr Patienten als bei der konventionellen Methode.

Der Erfolg der homöopathischen Cholerabehandlung führte vielerorts dazu, dass die Homöopathie immer beliebter wurde.

Für die Verbreitung der Homöopathie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren mehrere Faktoren von Bedeutung. Wohlhabende und prominente Förderer trugen zur öffentlichen Anerkennung der Homöopathie bei. Das gesellschaftliche Ansehen der Mäzene verhalf ihr zu Aufmerksamkeit in weiten Bevölkerungskreisen.

Seit ca. 1870 beschleunigten vor allem Zehntausende Mitglieder von Laienvereinen die Verbreitung der Homöopathie. Zentren waren Württemberg und Sachsen.

Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts gingen einige homöopathische Apotheken zur industriellen Fertigung über. Durch moderne Werbemaßnahmen erschlossen sie wachsende Kundenkreise.

Mitte des 19. Jahrhunderts wurden an einigen deutschen Universitäten Vorlesungen über Homöopathie gehalten. Doch erst 1928 wurde an der Berliner Universität wieder ein eigener Lehrauftrag für Homöopathie erteilt.

Die Nationalsozialisten integrierten vorübergehend die Homöopathie, wie auch andere nicht-schulmedizinische Heilverfahren, in ihre Gesundheitspolitik. Viele Homöopathen glaubten, dass damit die seit langem angestrebte öffentliche Anerkennung in greifbare Nähe rückte.

Durch eigene Heilungserfahrungen wurde eine Reihe wohlhabender prominenter Männer und Frauen zu großzügigen Förderern der Homöopathie.

Julie Prinzessin zu Oettingen-Wallerstein (1807–1883) war in München durch ihren Leibarzt mit der Homöopathie bekannt geworden. 1883 floss eine Schenkung der Prinzessin in eine Stiftung, mit der das Homöopathische Spital München (1883–1912) finanziert wurde.

Robert Bosch d. Ä. (1861–1942) wurde bereits als Kind homöopathisch behandelt. Nach kriegsbedingtem Scheitern eines ersten Projektes begann 1921 der Betrieb eines Behelfs-Krankenhauses. 1940 wurde das neu erbaute Robert-Bosch-Krankenhaus eröffnet. Dort wurden bis in die 1960er Jahre die meisten deutschen homöopathischen Ärzte ausgebildet.

Zwischen 1870 und 1933 gab es in Deutschland mehrere hundert homöopathische Laienvereine, zunächst vor allem in Württemberg und Sachsen.

Diese Laienvereine organisierten den Vertrieb von Arzneimitteln zur Selbstmedikation und die Ansiedlung homöopathischer Ärzte in ihren Gemeinden. Außerdem setzten sie sich für die Einrichtung homöopathischer Lehrstühle an den Universitäten und die Gründung homöopathischer Krankenhäuser ein. Auf Vortragsabenden informierten sie ihre Mitglieder über die homöopathische Behandlungsmethode. Da die Vereine zu den wichtigsten Abnehmern ihrer Produkte gehörten, unterstützten die Arzneimittelfirmen deren Bildungsarbeit.

Im Jahr 1933 ließen sich die homöopathischen Vereine bereitwillig gleichschalten. Während des Zweiten Weltkrieges stellten sie ihre Tätigkeit zum großen Teil ein. In der Nachkriegszeit gab es in der DDR einige erfolglose Versuche, die Vereine wieder zu aktivieren. In der Bundesrepublik konnten sie zunächst die Mitgliederzahl der Vorkriegszeit nicht mehr erreichen. Seit den 1980er Jahren verzeichnen homöopathische Laienvereine jedoch wieder einen verstärkten Zulauf.

Schon zu Hahnemanns Lebzeiten praktizierten viele Laien die Homöopathie; so auch seine zweite Frau Mélanie Hahnemann und sein Schüler Clemens von Bönninghausen.

Freiherr Dr. Clemens von Bönninghausen (1785 – 1864) war Jurist und Botaniker. Homöopathisch von einer Lungentuberkulose geheilt, wurde er Schüler Hahnemanns. Aufgrund seiner Erfolge als Laienheiler durfte Bönninghausen ab 1843 auch ohne Medizinstudium in Preußen praktizieren. Seine bekannteste Patientin war die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff.

Mélanie d’Hervilly-Gohier (1800 – 1878) kam als Patientin zu Samuel Hahnemann nach Köthen und heiratete ihn 1835. Nach der gemeinsamen Übersiedlung nach Paris betrieben sie dort eine renommierte Praxis. Von 1857 an führte Mélanie Hahnemann diese gemeinsam mit ihrem Schwiegersohn, dem Arzt Carl von Bönninghausen.

Arthur Lutze (1813 – 1870) ließ sich nach einem unsteten Leben als Postbeamter und homöopathischer Laienheiler 1850 in Köthen nieder. Die von ihm dann gegründete Lutze-Klinik bestand unter wechselnden Direktoren bis ca. 1915.

Das Heilpraktikergesetz von 1939 brachte den Laienheilern die lang ersehnte Anerkennung. Nach 1945 konnte sich die Berufsgruppe der Heilpraktiker nicht nennenswert vergrößern. Erst in den letzten Jahrzehnten, in denen das Vertrauen in die Apparatemedizin erschüttert wurde, nahm ihre Zahl wieder zu.

Fast überall in Deutschland war es Ärzten verboten, Medikamente direkt an die Patienten abzugeben. Doch konventionell produzierte Arzneien entsprachen häufig nicht den Anforderungen der Homöopathen. Ab den 1830er Jahren wurden deshalb rein homöopathische Apotheken gegründet, die sich streng an die Vorschriften Samuel Hahnemanns hielten. Diese noch handwerklich arbeitenden Betriebe konnten die steigende Nachfrage bald nicht mehr befriedigen. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gingen daher einige Firmen zur industriellen Produktion über.

Der Apotheker Willmar Schwabe (1839 – 1917) gründete 1866 die „Homöopathische Centralofficin Dr. Willmar Schwabe in Leipzig“. Seine Firma expandierte schnell und unterhielt bald weltweit Filialen. In seinem ebenfalls 1866 gegründeten Verlag gab Schwabe über 200 wissenschaftliche und volkstümliche Bücher zur Homöopathie heraus. Seine „Pharmacopoea homoeopathica“ (1872) diente noch 1978 dem amtlichen „Homöopathischen Arzneibuch“ als Grundlage.

Der Apotheker Dr. Gerhard Madaus gründete mit seinen Brüdern Hans und Friedemund 1919 ein pharmazeutisches Labor, das später nach Radebeul (Sachsen) verlegt wurde.

Mit modernen Werbekonzepten, verlegerischen Aktivitäten und Weiterbildungsangeboten für homöopathische Ärzte, Heilpraktiker und Laien erschlossen diese Firmen immer weitere Kundenkreise.

Früher als in anderen europäischen Ländern wurde 1883 in Deutschland die gesetzliche Krankenkasse gegründet. Schon bald war die Anerkennung naturheilkundlicher Behandlung und homöopathischer Therapie durch die Kassen umstritten. Fast überall waren die Krankenkassen insbesondere gegenüber der Homöopathie sehr zurückhaltend.

Lediglich in Sachsen gab es kassenärztlich zugelassene Homöopathen. Die Ortskrankenkassen übernahmen dort die Kosten für die homöopathische Behandlung. Die Ortskrankenkasse Leipzig hatte darüber hinaus sieben Belegbetten im homöopathischen Krankenhaus. 1910 gab es in ihrem Vorstand eine starke Lobby für die Förderung der Homöopathie. Vorsitzender war der Pharmazeut Dr. Willmar Schwabe.

Die Kosten einer homöopathischen Behandlung, die im Arzneimittelgesetz als besondere Therapierichtung geführt wird, werden seit den 1990er Jahren durch immer mehr Krankenkassen übernommen.

Trotz der Ablehnung durch die „Schulmedizin“ haben immer wieder konventionelle Ärzte und Naturwissenschaftler die Homöopathie unvoreingenommen geprüft. Prominente Beispiele sind der Pharmakologe Hugo Schulz (1853 – 1932) und der Chirurg August Bier (1861 – 1949).

Nachdem sich Hugo Schulz mit den Prinzipien der Homöopathie auseinandergesetzt und öffentlich positiv geäußert hatte, wurde er von seinen Fachkollegen ausgegrenzt. August Bier löste eine heftige Debatte aus, als er 1925 in einem Aufsatz die Frage aufwarf: „Wie sollen wir uns zu der Homöopathie stellen?“ Die sich daran anschließende Kontroverse trug wesentlich zur öffentlichen Wahrnehmung der Homöopathie in den 1920er und 1930er Jahren bei.

Während des Ersten Weltkrieges wurden nicht wenige homöopathische Ärzte zu den Sanitätskompanien eingezogen. So kamen auch Patienten, die sich gewöhnlich konventionell behandeln ließen, mit der Homöopathie in Berührung. Die Arzneimittelhersteller boten in den Kriegsjahren speziell entwickelte homöopathische Feldapotheken an, die auch über Laienvereine zur Selbstmedikation vertrieben wurden.

In Stuttgart unterhielt der „Verein Stuttgarter Homöopathisches Krankenhaus“ mit Unterstützung des württembergischen Laienvereins „Hahnemannia“ von 1914 bis 1919 ein homöopathisches Kriegslazarett. Ähnliche Lazarette gab es auch in anderen europäischen Staaten.

Im 19. Jahrhundert waren Anträge zur Einrichtung homöopathischer Lehrstühle an den Universitäten in den Landtagen von Baden, Sachsen, Preußen und Württemberg gescheitert. Dennoch konnten bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts einzelne Dozenten und Professoren in München und Leipzig Vorlesungen über Homöopathie halten.

Um 1900 befassten sich erneut mehrere Landtage mit der Lehrstuhlfrage. Doch erst 1928 stimmte der Preußische Landtag nach langen Verhandlungen einem Lehrauftrag an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität zu. Der Arzt Ernst Bastanier (1870 – 1953) übernahm diese Aufgabe und leitete gleichzeitig ab 1929 die homöopathische Universitätspoliklinik.

Nach der Machtergreifung begannen die Nationalsozialisten, das Gesundheitswesen nach ihren ideologischen Vorstellungen zu gestalten. Der Reichsärzteführer Dr. Gerhard Wagner (1888 – 1939) gründete 1935 die Reichsarbeitsgemeinschaft für eine „Neue Deutsche Heilkunde“, in der neben den verschiedenen Naturheilverfahren auch die Homöopathie vertreten war.

Viele Homöopathen sahen damit die seit langem angestrebte öffentliche Anerkennung in greifbare Nähe rücken. Ähnlich wie Vertreter der anderen ärztlichen Berufsgruppen ließen sich auch homöopathische Ärzte und Laien von den Nationalsozialisten vereinnahmen oder sympathisierten mit ihnen.

Schon zu Samuel Hahnemanns Lebzeiten wurde die Homöopathie über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Die Übersetzungen seiner Hauptwerke, die persönlichen Kontakte der homöopathischen Ärzte untereinander und eine kosmopolitische Patientenschaft spielten dabei eine große Rolle.

Heute ist Hahnemanns Heilkunde in vielen Ländern der Erde vertreten und nicht selten anerkannter Bestandteil der jeweiligen Gesundheitssysteme.

Ein wichtiger Motor dieser Entwicklung war Samuel Hahnemanns Hauptwerk, das „Organon der rationellen Heilkunde“ (1810). Bereits in den 1820er und 1830er Jahren wurde das „Organon“ in mehrere Sprachen übersetzt. Es erreichte damit eine internationale Verbreitung, die damals für eine wissenschaftliche Publikation ungewöhnlich war.

Die Weltgeschichte der Homöopathie kann man in drei Phasen einteilen: Aufstieg und Stabilisierung bis ca. 1900; Stagnation und Niedergang bis ca. 1970; dann Renaissance. Bis in die 1860er Jahre dominierte Europa. Dann waren die Homöopathen in den USA dynamischer. Seit den 1970er Jahren werden Indien und Lateinamerika immer wichtiger. Gleichzeitig gewinnt die Homöopathie auch in Europa und den USA wieder an Schwung.

Die Verbreitung der Homöopathie in Frankreich wurde durch Hahnemanns Pariser Praxis begünstigt, die er dort von 1835 bis zu seinem Tod 1843 betrieb. Gleichzeitig machte Sébastien des Guidi (1769–1863) die französische Ärzteschaft mit der Homöopathie bekannt. Im 19. Jahrhundert waren unter den Anhängern der Homöopathie Aristokraten, Kleriker und Intellektuelle. Manche schätzten sie als Alternative zum Materialismus in der Medizin.

In Paris, Bordeaux und Lyon überprüften Ärzte die neue Heilmethode in klinischen Versuchen. Nach 1871 gründeten Homöopathen eigene Krankenhäuser in Paris und Lyon. In Polikliniken in Paris, Marseille, Bordeaux und Nantes führten sie bereits ab 1865 jährlich über 100.000 Konsultationen durch, was stark zur Verbreitung der Homöopathie beitrug.

Schon vor dem Ersten Weltkrieg schuf Léon Vannier (1880–1963) Grundlagen zur Überwindung der Zersplitterung unter den Homöopathen: Er gründete eine Zeitschrift, um den Konsens in der Lehre zu fördern, organisierte strukturierten Unterricht, verbesserte Herstellung und Vertrieb von Arzneimitteln und brachte die Forschung voran. Seit den 1930er Jahren zielten auch Konkurrenzgründungen auf die Integration der Homöopathie in die naturwissenschaftlich geprägte Medizin und den Markt. Aus der Fusion mehrerer Hersteller entstand 1967 die Firma Boiron, die mittlerweile global zum größten Anbieter homöopathischer Arzneimittel geworden ist.

Das französische staatliche Gesundheitssystem (HAS) erkannte die Homöopathie 1965 an, es wurden bis 2021 Medikamente und Behandlung erstattet. Frankreich ist der größte europäische Markt für homöopathische Medikamente. Wurden sie im Jahr 1984 noch von 22 % der französischen Bevölkerung mindestens einmal eingenommen, so hat sich der Anteil mittlerweile mehr als verdoppelt. Französische Homöopathen spielten schon bei der Einführung dieser Heilweise in Brasilien eine wichtige Rolle, dann wieder seit den 1970er Jahren bei der Ärzteausbildung.

In Großbritannien praktizieren homöopathische Ärzte schon seit den 1830er Jahren. Die englische Königsfamilie lässt sich seit dem 19. Jahrhundert homöopathisch behandeln, tritt öffentlich für diese Therapieform ein und sichert ihr dadurch hohes gesellschaftliches Ansehen.

Ein erstes Hospital wurde 1842 durch den Seidenhändler William Leaf (1791–1874) in London gegründet. Als Konkurrenz wurden 1850 erste Patienten im London Homoeopathic Hospital aufgenommen, das auf eine Initiative des Arztes Frederick Quin (1799–1878) zurückgeht. Er hatte bei Hahnemann gelernt. Ebenfalls Anfang der 1840er Jahre fanden die ersten erfolgreichen klinischen Überprüfungen u. a. in Edinburgh statt. Bis 1846 existierten bereits Polikliniken in zwölf Orten des Vereinigten Königreiches, 1853 waren es schon 57.

Die Homöopathen bevorzugten mehrheitlich Niedrigpotenzen, was als Annäherung an die Schulmedizin gedeutet wird. Der Niedergang der Homöopathie wurde in den 1880er Jahren spürbar. Die Bevorzugung der Hochpotenzen sollte nun die Besonderheit der Homöopathie unterstreichen. John H. Clarke (1853–1931) förderte außerdem die Rezeption des Werkes von James Tyler Kent (1849–1916), der u. a. die metaphysischen Aspekte der Homöopathie betonte. Clarke bildete viele Laienpraktiker aus, darunter Noel G. Puddephatt (1899–1971), Lehrer des heute weltweit bekannten George Vithoulkas (*1932).

Nach dem Zweiten Weltkrieg erreichte man die Integration der Homöopathie in den National Health Service (NHS). Seit 1950 ist sie als ärztliche Zusatzausbildung anerkannt. Die Kosten der Behandlung und der Mittel wurden vom staatlichen Gesundheitswesen bis 2017 getragen. Diese Konstellation erlaubte seit den 1980er Jahren systematische Forschungen zur Homöopathie in mehreren Ambulanzen des NHS. Das Royal Homoeopathic Hospital ist die Vorzeigeinstitution der Homöopathie im Vereinigten Königreich. Es heißt seit 2010 Royal London Hospital for Integrated Medicine. Dieses versteht sich als Zentrum für Forschung und Bildung mit Fokus auf chronische Erkrankungen. Zu den Angeboten gehören unter anderen Homöopathie, Verhaltenstherapien, Manuelle Therapie, Akupunktur oder Hypnose.

In Belgien und den Niederlanden, Österreich und der Schweiz, Spanien, Italien und Griechenland ist die Homöopathie seit langem verbreitet. Relativ schwach vertreten ist sie dagegen in Skandinavien. In einigen mitteleuropäischen Ländern, wie z. B. in Ungarn und Polen, sowie in Russland und der Ukraine erlebt sie derzeit eine Renaissance.

Das habsburgische Militär förderte die Überprüfung der Homöopathie im besetzten Italien mit ersten klinischen Versuchen in Neapel während der 1820er Jahre, was auch zur Übersetzung des „Organon“ ins Italienische führte. Vor allem in den 1990er Jahren organisierten Österreicher viele Kurse in Mittel- und Osteuropa.

In Ungarn hatte die Homöopathie früh viele Anhänger, nicht zuletzt den Nationalhelden István Széchenyi (1791–1860). In den Jahren 1871 und 1873 wurden zwei Lehrstühle für Homöopathie an der Universität Pest eingerichtet. Es waren damals die einzigen in Europa. Das ungarische Beispiel wurde auch in Deutschland diskutiert. Im Gegensatz zur früheren Vielzahl an Spitälern bestand in den 1930er Jahren nur noch eine einzige homöopathische Abteilung im Elisabeth-Krankenhaus in Budapest, die Gustav Schimert (1877–1955) leitete.

In Russland verbreiteten deutsche Ärzte (z. B. Vater und Sohn Schweikert) früh die Homöopathie beim Zaren und in der Aristokratie. Diese Kreise sorgten für homöopathische Ärzte beim Militär und in der Marine sowie später bei den Staatseisenbahnen und in Spitälern. Obwohl in der Sowjetunion unter Druck, erlaubte man in den 1950er Jahren dann doch einige klinische Versuche. Polikliniken florierten in Moskau und anderen Metropolen. Manche führenden Parteikader wurden homöopathisch behandelt. In den 1980er Jahren schon offener geduldet, wurde die Homöopathie 1991 in Russland und der Ukraine staatlich anerkannt.

Die Schweizer Homöopathen wurden im 20. Jahrhundert für ganz Europa bedeutsam. Der Genfer Arzt Pierre Schmidt (1894–1987) erlernte in den USA die klassische Homöopathie. Er machte sie seit den 1950er Jahren vor allem in frankophonen Ländern und Italien bekannt. In den deutschsprachigen Ländern taten dies die Schweizer Ärzte Adolf Voegeli (1898–1993) und Jost Künzli von Fimmelsberg (1915–1992). Rudolf Flury (1903–1977) entdeckte bereits 1942 die 50.000er Potenzen neu und stellte sie als erster Homöopath nach Hahnemann wieder her.

Die europäischen homöopathischen Ärzte haben sich 1990 zum European Committee for Homoeopathy (ECH) zusammengeschlossen, um in Brüssel ihre Interessen zu vertreten: freie Ausübung der Homöopathie durch Ärzte sowie ein hohes, einheitliches Ausbildungsniveau. 1999 schlossen sich die Hersteller von homöopathischen und anthroposophischen Heilmitteln unter dem Namen ECHAMP (European Coalition on Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Products) zusammen, um auf europäischer Ebene einen erleichterten Zugang zu diesen Arzneimitteln sicherzustellen.

In den USA wurde die Homöopathie schon in den 1830er Jahren vor allem durch deutsche Einwanderer bekannt. Sie entwickelte sich bald zu einer ernsthaften Konkurrenz für die konventionelle Medizin. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts waren 7 % aller Ärzte Homöopathen. Der Arzneimittelhersteller Boericke & Tafel agierte weltweit.

Die amerikanischen Homöopathen waren insbesondere in der Ausbildung sehr erfolgreich. So gründete beispielsweise der aus Sachsen stammende Constantin Hering (1800–1880) bereits 1835 in Allentown (Pennsylvania) eine erste homöopathische Akademie. 1860 bestanden fünf Hochschulen, später kamen große Kliniken hinzu. In den USA wurden bedeutende klinische Versuche durchgeführt. Diese besonders starke naturwissenschaftliche Orientierung führte zu einem Identitätsverlust der Homöopathen und zur Verdrängung der Homöopathie nach der Jahrhundertwende.

Gegen diesen Trend betonte James Tyler Kent (1849–1916) in seinem Werk die Besonderheiten der Homöopathie. Er bevorzugte stark verdünnte Arzneigaben und schuf 1897 ein Repertorium, das noch heute weltweit benutzt wird. Langfristig wirkte auch die amerikanische Literatur für Laien, wie z. B. die von Hering herausgegebene Einführung in die Homöopathie. Sein erstmals 1837 in Philadelphia veröffentlichter „Homöopathischer Hausarzt“ wurde nach etlichen Neuauflagen und Übersetzungen noch 1923 erstmals ins Spanische übertragen. Seit den 1980er Jahren erlebt die amerikanische Homöopathie eine Renaissance, die diesmal von der Westküste ausgeht und vor allem von Laienheilkundigen getragen wird.

In einigen Ländern Süd- und Mittelamerikas, wie z. B. Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Mexiko und Uruguay, hat die Homöopathie eine lange, durchgehende Tradition. So führte der spanische Arzt Cornelio Andrade y Baz 1849 die Homöopathie in Mexiko ein. Erste staatliche Anerkennung erhielt sie schon 1854 nach einer Gelbfieberepidemie. Ein Ärzteverein und eine Zeitschrift entstanden 1861. Ein homöopathisches Spital, das bis heute existiert, wurde 1871 gegründet.

In anderen Ländern traten Homöopathen nach einer ersten Blütephase, wie z. B. in Chile oder Bolivien, oder nach Unterbrechungen, wie z. B. in Kuba, erst im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts wieder in größerer Zahl in Erscheinung. So wird Homöopathie in Kuba seit 1992 systematisch gefördert, ist mittlerweile Teil des nationalen Gesundheitssystems und deshalb im ganzen Land verbreitet. In vielen Ländern dieser Region ist die Homöopathie zumindest staatlich anerkannt, also als medizinische Richtung erlaubt, als ärztliche (Zusatz-) Ausbildung genehmigt oder ihre Arzneimittel sind offiziell gelistet und deshalb auch Gegenstand der Apothekerausbildung.

Im 19. Jahrhundert studierten viele Lateinamerikaner in den USA. Schon in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts entstand aber z. B. in Mexiko eine nationale Schule, die in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts durch Proceso Sánchez Ortega (1919–2005) über Lateinamerika hinaus ausstrahlte. Internationale Bedeutung erlangten auch die argentinischen Ärzte Tomas P. Paschero (1904–1986) und Alfonso Masi-Elizalde (1932–2003).

In Brasilien hat die Homöopathie seit 1810 eine kontinuierliche Tradition. In ihrer Anfangszeit wurde sie vor allem von dem Franzosen Benoît Mure (1809–1858) verbreitet, der 1840 nach Brasilien einwanderte und in Rio de Janeiro 1843 ein homöopathisches Ausbildungsinstitut für Ärzte und Laien (!) gründete. Ausschließlich der Ärzteausbildung diente eine Gegengründung. Sie manifestierte die Spaltung der Homöopathen. 1912 nahm die staatlich anerkannte „Faculdade Hahnemanniana“ den Lehrbetrieb auf Universitätsniveau auf. 1916 wurde dazu eine 200-Betten-Klinik gegründet. Bis 1965 blieb Homöopathie an der medizinischen Fakultät in Rio de Janeiro Pflichtfach.

In den 1930er und 1940er Jahren verbreiteten Presse und Radio regelmäßig Informationen über die Homöopathie. Seit 1926 fanden nationale homöopathische Kongresse statt, die José E. Rodrigues Galhardo (1876–1942) initiierte. Erst 1979 schloss man sich in diesem weiträumigen Land zu einem nationalen Ärzteverband (AMHB) zusammen.

Seit 1977 ist die Homöopathie offiziell in der Pharmazie, seit 1979 auch in der Medizin anerkannt. Die Verbindung zwischen homöopathischen Ärzten und Apothekern ist in Brasilien besonders eng. Heute ist die Homöopathie selbstverständlicher Bestandteil des einheitlichen staatlichen Gesundheitssystems (SUS), das die medizinische Versorgung der ganzen Bevölkerung sicherstellen soll. Mit ca. 4 % Homöopathen unter allen Ärzten weist Brasilien weltweit einen der höchsten Werte auf.

Im asiatischen Raum bilden Indien und Pakistan den geographischen Schwerpunkt in der internationalen Verbreitung der Homöopathie. Diese war schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von europäischen Medizinern eingeführt worden. Bald interessierten sich auch einheimische Ärzte und Laienheiler für die Homöopathie, da sich deren medizinische Konzepte mit der indischen Heiltradition verbinden ließen. Die Methode galt gleichzeitig als moderne westliche Medizin. Der Verzicht auf „starke“ Medikamente förderte sehr die Rezeption.

Bengalen wurde zum geographischen Zentrum der Homöopathie in Indien. In seiner Hauptstadt Kalkutta waren die meisten Ausbildungsstätten, Apotheken und Verlage. Von dort aus verbreitete sich die Homöopathie im 20. Jahrhundert vor allem im Norden Indiens. An den Küsten Südindiens entstanden schon zu Kolonialzeiten – mal durch Missionare, öfter durch die Kooperation zwischen britischen Beamten und indischen Ärzten – eigene Zentren mit einer überwiegend regionalen Ausstrahlung.

1937 erkannte die Zentrale Gesetzgebende Versammlung Indiens die Homöopathie erstmals an. Seit 1973 genießt sie volle staatliche Anerkennung. Neben der Schulmedizin wird sie wie Ayurveda und andere indische Medizin-Systeme eigenständig staatlich verwaltet: Über ihr Ärzteregister, Ausbildungsstandards und die Akkreditierung der fast 200 Medical Schools entscheiden die Homöopathen in diesem Rahmen selbst. Homöopathische Ärzte arbeiten selbstverständlich im staatlichen Gesundheitssystem, z. B. in der Primärversorgung, mit. Sie betreiben selbst 230 Krankenhäuser. In über 20 staatlichen Instituten wird die Homöopathie erforscht. Dabei werden u. a. indische Wirkstoffe geprüft. Auch wird die Homöopathie seit Jahrzehnten zur Vorbeugung und Bekämpfung von Epidemien eingesetzt.

Die 154.000 Homöopathen (Stand: 2007) entsprechen 13,4 % aller indischen Ärzte. Das ist weltweit der höchste Wert. Dazu kommen noch 66.000 nicht institutionell qualifizierte, aber registrierte Homöopathen, die vor allem für die Versorgung der ärmeren Bevölkerungsschichten wichtig sind. Hier erweist sich die Homöopathie als besonders wirksam, preiswert und relativ leicht handhabbar.

Nach der Unabhängigkeit entwickelte sich Indien zu einem international hoch geachteten Zentrum der Homöopathie. Ärzte aus der ganzen Welt fahren seit Jahrzehnten zu Famulaturen (Praktika) dorthin, da die Homöopathie in Südasien bei viel mehr Krankheitsbildern eingesetzt wird als z. B. in Europa. Eine weitere Besonderheit ist ein nach Jahreszeiten unterschiedlicher Einsatz von Arzneien, der sich den klimatischen Bedingungen des Landes besser anpassen soll.

Internationale Kongresse von homöopathischen Ärzten gab es in den USA im Wechsel mit Großbritannien und Frankreich seit 1876 alle fünf Jahre. Erst 1925 gelang in Rotterdam der formelle weltweite Zusammenschluss in der Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis (LMHI). Sie organisiert seither jährlich Kongresse. Tagungen fanden seit 1929 auch in Mittelamerika (Mexiko), seit 1967 in Indien (New Delhi) und seit 1971 in Südamerika (Buenos Aires) statt. Mittlerweile liegt jeder dritte Kongressort außerhalb Europas oder der USA. Das zeigt die steigende Bedeutung der Schwellenländer für die Homöopathie. Auf den Kongressen treffen sich mehrere tausend homöopathische Ärzte aus der ganzen Welt, was den globalen Wissensaustausch beschleunigt.

Seit über 200 Jahren kann die Homöopathie auf Heilerfolge verweisen. Trotz bisher unzureichender wissenschaftlicher Beweise ihres Wirkmechanismus ist ihre therapeutische Wirksamkeit mittlerweile auch von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) anerkannt.

Erstaunliche Erfolge erzielt die Homöopathie vor allem in der Behandlung von chronischen und allergischen Erkrankungen wie Rheuma, Migräne, Asthma bronchiale oder Hautkrankheiten. Bei einer weltweit alternden Bevölkerung und wegen der zunehmenden Verbreitung von Schadstoffen im Alltag nimmt die Bedeutung solcher Krankheitsbilder zu.

Da die Homöopathie mittlerweile weltweit praktiziert wird, bilden sich regionale Besonderheiten aus. So bewältigen Homöopathen spezifische Herausforderungen (Krankheitsbilder) nun oft mit einheimischen, geprüften Arzneien. In manchen Ländern werden überwiegend Komplexmittel (aus mehr als einem Wirkstoff) verschrieben, anderswo dominieren die „klassischen“ Einzelmittel.

Seit den 1980er Jahren nimmt die Nachfrage nach homöopathischer Behandlung und homöopathischen Arzneien weltweit zu. So hatte fast ein Drittel der Deutschen 2005 Erfahrungen mit der Homöopathie; in Frankreich waren es sogar 40 %. Patienten in homöopathischer Behandlung sind überall deutlich häufiger Frauen als Männer, haben überdurchschnittliche Bildungsabschlüsse, sind eher unzufrieden mit ihrem Gesundheitszustand und haben ein besonders starkes Interesse an Gesundheit. Sie streben mehr Mitbestimmung des Patienten an. Etwa drei Viertel der Europäer wünschen eine stärkere Berücksichtigung der Komplementär- und Alternativmedizin (CAM) in ihren Gesundheitssystemen. Patienten, die CAM in Anspruch nehmen, sind jünger als die Gesamtbevölkerung, was auf ein weiteres Wachstumspotential der Homöopathie verweist.

Das Angebot an homöopathischen Behandlern wächst überproportional. Fast die Hälfte aller deutschen Allgemeinärzte verschreibt nach einer repräsentativen Umfrage homöopathische Mittel „sehr oft, oft oder gelegentlich“. Mittlerweile führen etwa 6000 Ärzte die Zusatzbezeichnung „Arzt für Homöopathie“. Das sind dreimal so viele wie 1993. Der Anteil der Homöopathen an den Allgemeinärzten liegt mittlerweile bei fast 3 %. Daneben steigt die Zahl der Heilpraktiker mit einer Ausbildung in Homöopathie.

Vergleichbare Wachstumstendenzen sind in weiteren europäischen Ländern zu beobachten: So ist der Anteil von Ärzten mit einer entsprechenden homöopathischen Zusatzausbildung in manchen Staaten mittlerweile höher als in Deutschland. In Indien, Brasilien und weiteren Ländern steigt die Zahl homöopathischer Ärzte ebenfalls stark.

Auch die Globalisierung kommt der Homöopathie zugute: So eröffnete z. B. in Japan, wo es bisher lediglich vereinzelt homöopathische Ärzte gab, Torako Yui 1997 eine sehr erfolgreiche Schule, die in den letzten zehn Jahren bereits 700 Homöopathen ausbildete. Ein ebenfalls von ihr initiierter Patientenverein soll schon 20.000 Mitglieder haben. In Sri Lanka und Malaysia informieren sich die Gesundheitsministerien über die Leistungsfähigkeit der Homöopathie. In den Emiraten am Golf von Persien entdecken Ärzte die bisher dort nicht praktizierte Homöopathie. In Südafrika und Australien verbreitet sie sich ebenfalls.

Nur Ärzte, die eine homöopathische Ausbildung durchlaufen haben, dürfen in Deutschland die Zusatzbezeichnung „Arzt für Homöopathie“ tragen. Bisher ist die Therapiemethode nirgendwo in Europa an den Hochschulen etabliert. Es bestehen allenfalls Lehraufträge, die die Medizinstudenten knapp über Grundlagen informieren. Die Ausbildung homöopathischer Ärzte ist daher überall als Fortbildung organisiert, die von den homöopathischen Ärzteverbänden oder Instituten angeboten wird.

Neben homöopathisch arbeitenden Allgemeinmedizinern gibt es auch Gynäkologen, Kinderärzte sowie Zahn- und Tierärzte, die Homöopathie anwenden. Die Tierhomöopathie gewinnt in einigen europäischen Ländern an Bedeutung, weil mit dieser Behandlung u. a. Arzneimittelrückstände im Tier, die die Verwertungsmöglichkeiten einschränken, vermieden werden.

Vielfältige Aktivitäten zielen darauf, die Ausbildung von Ärzten und Heilpraktikern (in Deutschland) zu verbessern. In anderen Ländern Europas geht es noch um die Vereinheitlichung der Standards. Dafür hat das European Committee for Homoeopathy bereits 1994 Richtlinien empfohlen.

Der Markt für homöopathische Pharmazeutika in Europa wächst jährlich seit Mitte der 1990er Jahre um ca. 5 %. Homöopathische Mittel haben inzwischen einen Anteil von knapp 1 % am europäischen Arzneimittelmarkt. Weltweit sind es lediglich 0,3 %.

Die Forschung wird von den Herstellern sowie einigen Stiftungen getragen. Da die Homöopathie nicht an den Universitäten etabliert ist, wird sie dort nur ausnahmsweise erforscht. In den letzten beiden Jahrzehnten haben einzelne europäische Länder, wie z. B. Deutschland und Dänemark, kleine, zeitlich begrenzte staatliche Forschungsprogramme aufgelegt, die auch der Homöopathie zugute kamen. Im britischen nationalen Gesundheitssystem wird in geringem Maß klinische Forschung gefördert. Demgegenüber gibt es in Indien eine ausgebaute Infrastruktur für Forschung zur Homöopathie.

Der Wirkungsmechanismus der Homöopathie ist immer noch nicht befriedigend erklärt. Immerhin zeigen neuere Untersuchungen, dass hochpotenzierte (also sehr stark verdünnte und verschüttelte) Substanzen bei Menschen, Tieren, Pflanzen, Zellen und Enzymen Wirkungen auslösen. Eine Erklärung könnte sein, dass durch die Potenzierung und die damit verbundene Energiezufuhr eine Umstrukturierung des Lösungsmittels stattfindet.

Wichtiger sind Studien über die tatsächlich beobachtbaren Wirkungen homöopathischer Behandlung. Die Auswertung von über 600 Studien zur Homöopathie für das Bundesamt für Sozialversicherung der Schweiz kam 2006 zu einem klaren Ergebnis: Es gibt ausreichend Belege für eine präklinische Wirkung und klinische Wirksamkeit der Homöopathie. Sie ist absolut und im Vergleich zu konventionellen Therapien eine sichere und fast immer kostengünstige Maßnahme. Einige Studien deutscher Krankenkassen belegen auch ihre Nachhaltigkeit, die zu Einsparungen indirekter Krankheitskosten führt.

Ähnlichkeitsprinzip

Eine Krankheit soll mit dem Mittel behandelt werden, das bei einem Gesunden ähnliche Krankheitserscheinungen hervorruft (Similie-Prinzip).

Allopathie

Bezeichnung für die heute übliche Pharmakotherapie im „schulmedizinischen“ Sinne. Im Gegensatz zum Ähnlichkeitsprinzip der Homöopathie werden hier Arzneimittel gegeben, die die Krankheitserscheinungen unmittelbar bekämpfen (und nicht etwa beim Gesunden auslösen würden).

Anamnese

Von altgriechisch anamnesis = Erinnerung. Im Rahmen einer ausführlichen Befragung wird die Krankengeschichte eines Patienten in Erfahrung gebracht.

Anthroposophie

Als Anthroposophie (von griechisch „Mensch“ und „Weisheit“) wird eine von Rudolf Steiner (1861 – 1925) begründete, weltweit vertretene spirituelle Weltanschauung bezeichnet. Ihr Ziel ist es, den Menschen in seiner Beziehung zum Übersinnlichen zu betrachten.

Arsen

Das chemische Element gehört zu den Halbmetallen und wird als Arzneimittel verwendet, obwohl es giftig ist.

Cholera

Schwere, bakterielle Infektionskrankheit vorwiegend des Dünndarms, die durch das Bakterium Vibrio cholerae verursacht wird. Die Infektion erfolgt zumeist über verunreinigtes Trinkwasser oder infizierte Nahrung.

Dilution

Homöopathische Mittel werden unter anderem als Dilution angeboten, das heißt als flüssige Mittel in Tropfenform.

Globuli

Globuli sind kleine Kügelchen aus Zucker, in denen die homöopathischen Mittel meistens angeboten werden. Bei Globuli sprüht man das flüssige homöopathische Mittel fein auf die Kügelchen und lässt es trocknen.

Homöopathie

Von griech. homoios = ähnlich, pathos = Leiden. Eine auf Erfahrung beruhende alternativmedizinische Behandlungsmethode.

Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis

Weltweiter Zusammenschluss von homöopathischen Ärzten seit 1925. Auf Kongressen (seit 1876) treffen sich Teilnehmer aus der ganzen Welt.

Materia Medica

Arzneimittellehre. Hier werden Arzneimittelbilder ausführlich und verbindlich beschrieben.

Organon

Hahnemanns grundlegendes Werk zur Begründung und Ausübung der Homöopathie.

Placebo

(lat. „Ich werde gefallen“)

Ein „reines“ Placebo ist ein Scheinarzneimittel, welches keinen Arzneistoff enthält und somit auch keine durch einen solchen Stoff verursachte pharmakologische Wirkung haben kann.

Potenzierung

Stufenweise Herstellung von Verdünnungsgraden.

Quecksilber

Das chemische Element ist das einzige Metall, das bei Normalbedingungen flüssig ist.

Repertorium

Liste von Symptomen (z. B. Fieber, Schmerz), denen bestimmte Mittel zugeordnet werden.

Selbstdispensierrecht

Das Recht für Nichtapotheker, Arzneimittel herzustellen und abzugeben.

Verschüttelung

Die Verschüttelung dient bei der Potenzierung homöopathischer Mittel der gründlichen Vermischung von arzneilichen Wirkstoffen und neutraler Substanz. Bei der Verschüttelung wird das Fläschchen mit der Flüssigkeitsmischung zehn- oder hundertmal rhythmisch auf eine feste Unterlage geschlagen. Hahnemann empfahl als Unterlage ein in Leder gebundenes Buch.

Vier-Säfte-Lehre

Hippokrates begründete die Vier-Säfte-Lehre und definierte Krankheit als die schlechte Mischung der Körpersäfte (Blut, Schleim, Schwarze und Gelbe Galle), die u. a. durch die ungünstige Beschaffenheit von Luft, Wasser und Boden entsteht. Diese Lehre bildete die Grundlage der medizinischen Therapie von der Antike über das Mittelalter bis in die Neuzeit.

Ausleihe

Die Homöopathie gewinnt zunehmend an Bedeutung – nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das IGM präsentiert eine Ausstellung, die eindrucksvoll Anfänge, Verbreitung und Entwicklung der Homöopathie beschreibt. Nur Kenntnisse der 200-jährigen Geschichte dieser Heilkunde lassen verstehen, warum Ärzte und Patienten sich immer wieder für sie entscheiden.

Die Ausstellung besteht aus Tafeln mit Texten und Bildern. Sie veranschaulicht verständlich die Themen der einzelnen Kapitel und lädt die Besucher zur intensiven Beschäftigung mit der Homöopathie und ihrer Geschichte ein.

Die Ausstellung zeigt zunächst die Besonderheiten der homöopathischen Heilkunde und erläutert Prinzipien der homöopathischen Therapie und ihr ganzheitliches Verständnis vom Krankheitsgeschehen. Die zentrale Ähnlichkeitsregel wird ebenso vorgestellt wie die Produktion homöopathischer Medikamente aus Tierpräparaten, mineralischen und pflanzlichen Substanzen.

Der historische Rückblick beginnt mit der Vorgeschichte der Homöopathie. Als der Arzt Samuel Hahnemann am Ende des 18. Jahrhunderts die Homöopathie entwickelte, war die Medizin von ihrem heutigen Wissensstand noch weit entfernt. Ohne viel von den Ursachen der Krankheiten zu verstehen, traktierten die Ärzte ihre Patienten mit Aderlässen, Klistieren und großen Mengen häufig giftiger Medikamente.

Hahnemanns Vorgehen war revolutionär im Vergleich zu den Praktiken der zeitgenössischen Medizin: genaue Beobachtung der Patienten und ihrer Krankheitsbilder, akribisches Studium der Arzneiwirkungen und vor allem eine exakte und sehr geringe Dosierung der Medikamente, die keine schädlichen Nebenwirkungen haben sollten.

Wichtig für die Verbreitung der Homöopathie waren berühmte Patienten aus Adels- und Künstlerkreisen, wie Fürst Schwarzenberg, Radetzky, Beethoven, Goethe oder Paganini, die durch ihr gesellschaftliches Ansehen eine entscheidende Rolle für die öffentliche Wahrnehmung der Homöopathie spielten.

Bei der Bekämpfung der in den 1830er Jahren grassierenden Cholera hatten die Ärzte erstmals öffentlichkeitswirksam Gelegenheit, die neue Heilmethode anzuwenden. Ihre therapeutischen Erfolge, die im Vergleich zum Versagen der konventionellen Behandlungsmethode frappierend waren, trugen maßgeblich zur Popularität der Homöopathie bei.

Bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts breitete sich die Homöopathie trotz aller Widerstände und Anfeindungen seitens der konventionellen Medizin zunächst in Deutschland und später weltweit aus. Eine Reihe wohlhabender Förderer und Stifter ermöglichte durch ihr ideelles und finanzielles Engagement die Errichtung homöopathischer Krankenhäuser. Aus kleinen, handwerklich arbeitenden homöopathischen Apotheken entstanden Ende des 19. Jahrhunderts einige industriell produzierende Arzneimittelfirmen, die bald den Markt für homöopathische Medikamente beherrschten.

Die historische Rückschau auf 200 Jahre Homöopathiegeschichte schließt auch die Zeit des Nationalsozialismus mit ein, in der viele Homöopathen die seit langem angestrebte öffentliche Anerkennung in greifbare Nähe rücken sahen.

Die weltweite Entwicklung der Homöopathie erfährt in der Ausstellung eine ausführliche Behandlung. Zunächst wird die recht unterschiedliche Entwicklung in einzelnen europäischen Ländern bis hin zum gegenwärtigen Boom, auch in den mittel- und osteuropäischen Staaten, verfolgt. Der besondere Erfolg der nordamerikanischen Homöopathen und ihrer weltweiten Rezeption prägte noch das beginnende 20. Jahrhundert. Derzeit weckt die Renaissance der Homöopathie in Südamerika eher Interesse. Dabei wird Brasilien besonders beachtet, wo die Homöopathie mittlerweile auch im staatlichen „einheitlichen Gesundheitssystem" eine anerkannte Rolle spielt. Für die Entwicklung in Asien wird neben aktuellen Neuerungen, z. B. in Japan, insbesondere die große Bedeutung der Homöopathie in Indien herausgestellt. Dort ist diese Heilkunde voll in das staatliche Gesundheitssystem integriert. Indien ist das Land mit der weltweit größten Verbreitung und umfassendsten institutionellen Anerkennung der Homöopathie.

Die aktuelle Situation der Homöopathie ist Thema der abschließenden Darstellung. Seit den 1980er Jahren lässt sich weltweit ein erheblicher Aufschwung dieser Heilweise feststellen. Umstritten ist bis heute jedoch die Wirkung der hoch potenzierten homöopathischen Medikamente, in denen keine Wirkstoffe mehr nachweisbar sind. Die Ausstellung beschäftigt sich deshalb auch mit aktuellen Forschungsansätzen zu dieser Frage und stellt neue Hypothesen zur Wirkungsweise der homöopathischen Medikamente vor.

Wie viel Platz benötigt die Ausstellung?

Der Raumbedarf für die Ausstellung liegt bei 40–80 m². Die variablen Stelltafeln erlauben ganz unterschiedliche Aufstellungsarten.

Welche Kosten entstehen?

Es fällt eine einmalige Ausleihgebühr von 100,00 € an. Der Leihnehmer verpflichtet sich, eine Versicherung von „Nagel zu Nagel" über einen Wert von 15.000,00 € für den Zeitraum der Ausleihe abzuschließen. Der Leihnehmer haftet für entstandene Schäden an der Ausstellung. Eine Kopie der Versicherungspolice muss vorab zugesandt und die Leihgebühr vorab beglichen werden.

Ist weiteres Info-Material vorhanden?

Es gibt:

- einen Flyer zur Ausstellung, Stückpreis 0,40 €

- eine Broschüre mit den Haupttexten Stückpreis 2,50 €

- ein Plakat, Stückpreis 3,50 €

- den Katalog der großen Dresdener Ausstellung von 1996 erhalten Sie gratis

Diese Materialien können in der gewünschten Stückzahl beim IGM bestellt werden. Alle Preise sind Endpreise. Bei Versand mit der Ausstellung selbst werden keine Kosten in Rechnung gestellt. Bei separatem Versand werden Versandkosten berechnet. Der Ausstellung wird auf Wunsch ein Banner (1 m x 2 m) beigelegt.

An wen können Sie sich mit Fragen wenden?

Ansprechpartnerin für die Buchung der Ausstellung, Vertragsschluss und für die technische Abwicklung ist Sandra Dölker.

Aus wie vielen Bestandteilen besteht die aufgebaute Ausstellung?

Die aufgebaute Ausstellung besteht aus 10 Stelltafeln (Maße ca. 2,22 m x 0,80 m), die gruppiert werden. An diese werden 10 Ausstellungsplatten (1,20 m x 0,65 m) gehängt. Man kann alles in einer einzigen Reihe anordnen, aber auch Zickzackaufstellungen oder andere Formen wie z. B. offene Rechtecke wählen. Man muß die Stelltafeln immer von beiden Seiten besichtigen können. Die einheitlichen Stelltafeln sind zwischen 2,22 m und 2,27 m höhenverstellbar, um Unebenheiten im Boden auszugleichen.

Wie viel Zeit benötigt man ungefähr, um die Ausstellung aufzubauen?

Die Ausstellung kann je nach handwerklicher Geschicklichkeit in ein bis drei Stunden aufgebaut werden.

Welche Hilfsmittel werden beim Aufbau benötigt?

Zum Öffnen der Kisten benötigt man einen Schraubenzieher, am besten einen elektrischen Akkuschrauber. Das notwendige Werkzeug zum Aufbau und zur Einstellung der Füße liegt in den Kisten (1 Schlitzschraubenzieher, 1 Kreuzschlitz, 1 Imbus (15 mm), 1 Gabelschlüssel (17 mm)).

Wie viel Platz braucht man für die Lagerung?

Für die Ausstellung braucht man 2,40 m (Länge), 0,90 m (Höhe) und 1,00 m (Breite).

Wie wird die Ausstellung geliefert?

Die Ausstellung wird in drei Holzkisten geliefert.

Gibt es Aufbaupläne?

Für die Wanderausstellung liegt aufgrund der einfachen Handhabung bei der Aufstellung kein Aufbauplan bei, folgende Punkte sind jedoch zu beachten:

1. Die Fußhöhe muss mit einem Gabelschlüssel an den dafür vorgesehenen Stellmuttern eingestellt werden – die Füße selbst dürfen nicht gedreht werden!

2. Zum Einhängen der Bildtafeln in die Rahmen müssen lediglich die zwei Schrauben an den beiden oberen Befestigungsleisten gelöst werden.

Wie lauten die Maße und Gewichte der einzelnen Teile?

2 große Kisten, je

Länge: 2,40 m

Breite: 0,90 m

Höhe: 0,37 m

Gewicht in kg: ca. 140 kg

1 kleine Kiste

Länge: 1,46 m

Breite: 0,77 m

Höhe: 0,15 m

Gewicht in kg: ca. 70 kg

Gesamtgewicht: 350 kg

Welches Fahrzeug wird für den Transport benötigt?

Ein Kleintransporter/Sprinter genügt (Einfahrthöhe der Tiefgarage 2,50 m).

Welche Hilfen werden beim Be- oder Entladen gebraucht?

Zum Entladen werden wegen des Gewichts der Kisten vier kräftige Personen sowie Möbelgleiter benötigt. Die Kisten sollten mit Spanngurten während der Fahrt im Sprinter befestigt werden.

| Sandra Dölker Dipl. Archivarin | ||

|

|

0711 / 46 08 41-70 | |

|

|

Jetzt Kontakt aufnehmen | |