Geschichte der Pflege- und Gesundheitsberufe – Patientengeschichte

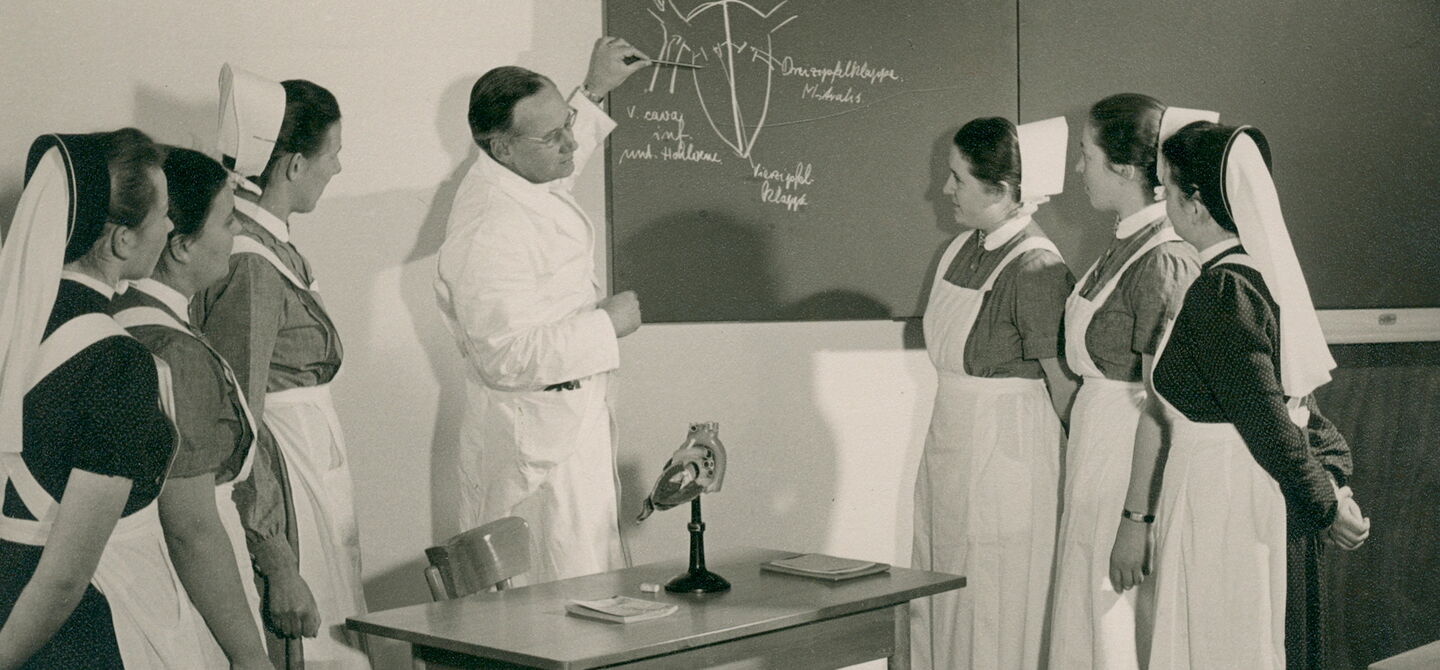

Die Sozialgeschichte der Medizin war von Beginn an einer der Schwerpunkte des IGM. Zahlreiche Forschungsvorhaben wurden in diesem Bereich unterstützt. Mittlerweile liegt der Fokus vor allem auf der Geschichte der Pflege sowie der Gesundheitsberufe im 20. Jahrhundert. Die Auseinandersetzung mit der Berufsgeschichte stellt für die Gesundheitsberufe einen zentralen Aspekt der eigenen Identität dar. Nur wer die Vergangenheit kennt, kann sinnvoll an der Gestaltung der Zukunft mitwirken. Die Einbeziehung der Patientengeschichte erlaubt es darüber hinaus, das berufliche Handeln hinsichtlich seiner Wirkungen innerhalb der Gesellschaft näher zu betrachten.

Aktuelle Projekte:

- Kooperation und Konflikte zwischen Ärzten und nichtärztlichen Gesundheitsberufen (1890–1990)

Bearbeiter: Dr. phil. Pierre Pfütsch

Ausgehend von den aktuellen Diskussionen um die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung soll in diesem Projekt die historische Dimension näher betrachtet werden. Dabei geht es nicht nur, wie in der gegenwärtigen Diskussion, um die Schaffung neuer medizinischer Berufe, sondern auch um die Zusammenarbeit der Ärzte mit den bestehenden nichtärztlichen Gesundheitsberufen. Im Zentrum der Untersuchung stehen mit den Ärzten als der einen und den nichtärztlichen Gesundheitsberufen als der zweiten (heterogenen) Großgruppe zwei Berufsgruppen, die durch unterschiedliche Professionalisierungsgrade und daraus folgend auch durch ein unterschiedliches Selbstverständnis geprägt sind. Gleichzeitig gibt es eine klare Hierarchie im Ansehen der Berufe: Die nichtärztlichen Gesundheitsberufe stehen unter den Ärzten. Bereits der früher verwendete Begriff „Heilhilfsberuf“ zeigt die Problematik auf: Während die Ärzte lediglich ‚Hilfe‘ erwarten, sehen sich Pflegende, Hebammen und Therapeuten vielmehr als ‚Partner‘ der Ärzte. Die Geschichte beider Akteure ist praktisch ohne den jeweils anderen als „Gegenspieler“ bzw. „Partner“ nicht vorstellbar. Hierbei soll nicht nur die Geschichte der medizinischen Berufe näher erforscht werden, sondern es sollen allgemein die Aushandlungsprozesse zwischen unterschiedlichen Berufsgruppen und die daraus folgenden Auswirkungen auf die Entwicklung der Berufe beschrieben werden.

- Missstände, Probleme und Gewalterfahrungen in Pflegeheimen in der jüngsten Zeitgeschichte

Bearbeiter: Dr. phil. Pierre Pfütsch

Im Mai 2022 hat der aus den Medien bekannte Pflegeexperte und -kritiker Claus Fussek seine Akten und Unterlagen dem IGM übergeben, wo sie archivfachlich aufbewahrt werden. Darunter befinden sich ca. 50.000 Zuschriften von Privatpersonen, die über Missstände, Gewalttaten und Probleme in bundesdeutschen Altenheimen von den 1990er Jahren bis 2021 berichten. Dieser umfangreiche Quellenbestand ist aufgrund seiner Größe und seines Zuschnitts einmalig und für die historische und sozialwissenschaftliche Forschung von großer Relevanz, da er den Stellenwert und die Situation von Pflege innerhalb der deutschen Gesellschaft widerspiegelt. Der Bestand dient als Ausgangspunkt dafür, ein Forschungsprojekt zu Missständen, Problemen und Gewalterfahrungen in Pflegeheimen in der jüngsten Zeitgeschichte zu entwickeln. Eine Analyse von Missständen in der Pflege soll nicht nur die Ursachen aufdecken, sondern auch kritisch nach dem Wert der Pflege in der Gesellschaft fragen. Ziel ist es, im Sinne einer Problemgeschichte der Gegenwart das aktuelle und akute Problem des Pflegenotstands aufzugreifen, es zu kontextualisieren und zu historisieren. Im Berichtsjahr wurden weitere Akteneinheiten bearbeitet. Außerdem entstand mit Hilfe des Materials ein Aufsatz zur Gewalt am Arbeitsplatz am Beispiel von Pflegeheimen.

- Pandemieplanung vor Ort. Kommunale Vorbereitung auf die Pocken in den 1960er und 1970er Jahren am Beispiel der Stadt Stuttgart

Bearbeiter: Dr. phil. Pierre Pfütsch

Mit COVID-19, so schien es, musste sich die deutsche Gesundheitspolitik gänzlich neu auf den Ausbruch einer Pandemie einstellen. Das verwundert, waren doch auch nach 1945 vielfältige Seuchenausbrüche weltweit zu beobachten. In den 1960er Jahren erhielten die Pocken bundesdeutsche Aufmerksamkeit. Städte, Länder und der Bund wollten sich, so gut es ging, auf einen möglichen Ausbruch vorbereiten. Da Gesundheit Ländersache war und ist, kollidierten hier vielfältige und ganz unterschiedliche Interessen. Am Beispiel der Einrichtung einer Pockenisolierstation im Großraum Stuttgart wird in diesem Forschungsprojekt der Frage nachgegangen, wie gesundheitspolitische Interessen angesichts schwankender Bedrohungslagen durch eine Pandemie verhandelt wurden. Dabei zeigte sich, dass insbesondere die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Professionen die Wichtigkeit der seuchenhygienischen Maßnahmen widerspiegelte. Mediziner:innen des städtischen Gesundheitsamtes intervenierten immer wieder bei den politischen Vertreter:innen im Sozial- und Gesundheitsreferat. Diese versuchten wiederum, die Gefahren einzuhegen und in die allgemeine Stadtpolitik zu integrieren. Die Umsetzung von „Preparedness“-Maßnahmen vor Ort war also definitiv Aushandlungssache.