60 Years Robert Bosch Stiftung

Wir gratulieren: 60 Jahre Robert Bosch Stiftung

In heutzutage etwas fremd wirkenden Worten hat der schwäbische Industrielle Robert Bosch (1861-1942) 1935 formuliert: „Meine Absicht geht dahin, neben der Linderung von allerhand Not, vor allem auf Hebung, der sittlichen, gesundheitlichen und geistigen Kräfte des Volkes hinzuwirken.“ Dabei bestimmte er Gesundheit, Erziehung, Bildung und die Völkerversöhnung als besonders förderungswürdige Themen.

Als Bosch 1942 starb, befand sich die Welt mitten in einem zerstörerischen Krieg. Sein Anliegen war wichtiger denn je. Doch bis die heutige Robert Bosch Stiftung sein Vermächtnis erfüllen konnte, lag ein langer Weg vor ihr. Testamentsvollstrecker sowie Familienangehörige einigten sich schließlich im Juni 1964 darauf, eine Vermögensverwaltung Bosch GmbH zu bilden, die eine gemeinnützige Zweckbestimmung haben sollte. Daher wurden die Stimmrechte an der Firma Bosch auf eine Industrietreuhand KG übertragen. Diese „Verfassung des Hauses Bosch“ sorgt dafür, dass der Stiftung als Gesellschafterin der Firma die ausgeschüttete Dividende anteilig zufließt, sie jedoch nicht unternehmerisch tätig ist. 1969 wurde die Vermögensverwaltung in Robert Bosch Stiftung umbenannt und ist für die gemeinnützigen Bestrebungen organisatorisches und finanzielles Zentrum. So erfüllt sie die Absicht ihres Stifters und passt diese immer wieder den Erfordernissen der Zeit an.

In den ersten Jahren richteten sich die Kräfte auf das 1940 noch von seinem Stifter selbst eingeweihte Robert Bosch Krankenhaus. Es erhielt 1973 auf dem Burgholzhof einen Neubau. Die Stiftung hat dann über die Jahre hinweg verschiedene Impulse für die Pflege, die Patientenversorgung oder die Etablierung der Geriatrie und Psychosomatik gesetzt. Bis heute gehört der Bereich Gesundheit zu den zentralen Förderschwerpunkten. Seit 2022 sind im neu gegründeten Bosch Health Campus alle hierzu gehörigen Einrichtungen zusammengefasst. Aus den Synergien von Behandeln, Forschen, Bilden, Fördern entsteht so ein Zentrum für patientenorientierte Spitzenmedizin.

Robert Bosch wurde von der Erfahrung des Ersten Weltkriegs geprägt. Daher engagierte er sich für Aussöhnung und Verständigung innerhalb Europas und darüber hinaus. Bei der Förderung der deutsch-polnischen und deutsch-französischen Beziehungen nahm die Stiftung ab den 1970er Jahren eine Vorreiterrolle ein. Große Bekanntheit erreichten beispielsweise das Programm der Bosch-Lektoren für Osteuropa, das Franco-Mobil oder die Einrichtung des Adelbert-von-Chamisso-Preises (1985). Doch auch in vielen kleineren Projekten wirkte die Stiftung bei der Unterstützung zivilgesellschaftlichen Engagements und dem Aufbau von friedensstiftenden Strukturen (https://neulandgewinnen.de/). Die heute vieldiskutierten Themen der Migration und Integration wurden dabei schon mitgedacht. Zeitlebens war Bildung ebenfalls ein zentrales Anliegen Robert Boschs. Es ging aber nicht nur darum, für das eigene Unternehmen technisch versierten Nachwuchs zu erhalten. Vielmehr verstand Bosch Bildung umfassend als Grundlage für „richtiges“ Handeln und als Beitrag, „Irrlehren“ zu begegnen. Ein Verständnis, das angesichts der aktuellen Herausforderungen und im Zeitalter von „Fakenews“ nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat. Während Bosch sich beispielsweise bei der Etablierung der Volkshochschulbewegung und der Förderung technischer Hochschulen beteiligte, fokussiert die Stiftung seit 2006 durch die Gründung des Deutschen Schulpreises lösungsorientierte Ansätze und würdigt herausragende Schulen in Deutschland. Weitere Impulse setzt die Stiftung mittlerweile im Bereich der frühkindlichen Bildung und zuvor unter anderen in der Museumpädagogik. 2014 gründete die Stiftung das Robert Bosch College UWC in Freiburg. Hier schließt sich der Bogen von Bildung, interkulturellem Austausch und Verständigung.

Von der erfolgreichen Tätigkeit der Stiftung bleiben nicht nur langfristige gesellschaftliche Wirkungen und zahlreiche persönliche Erlebnisse. Die Akten der geförderten Projekte werden im Archiv der Robert Bosch Stiftung aufbewahrt, das durch das IGM betreut wird. Sie stehen dort für die Forschung zur Verfügung. So kann man sich immer wieder auf die Spuren der Stiftung und ihrer Projekte begeben und herausfinden, auf welchen Wegen das Vermächtnis von Robert Bosch in die Gesellschaft hineingewirkt hat und prägende Akzente gesetzt wurden. Sehr häufig stellt man fest, dass zahlreiche heute als selbstverständlich gesehene Entwicklungen und Einrichtungen durch die Stiftung begleitet und gefördert wurden und in vielen Teilen „mehr Bosch“ enthalten ist, als man vielleicht vermutet. Bei Interesse kontaktieren Sie uns gerne. Weitere Informationen zum Jubiläum der Stiftung finden Sie hier.

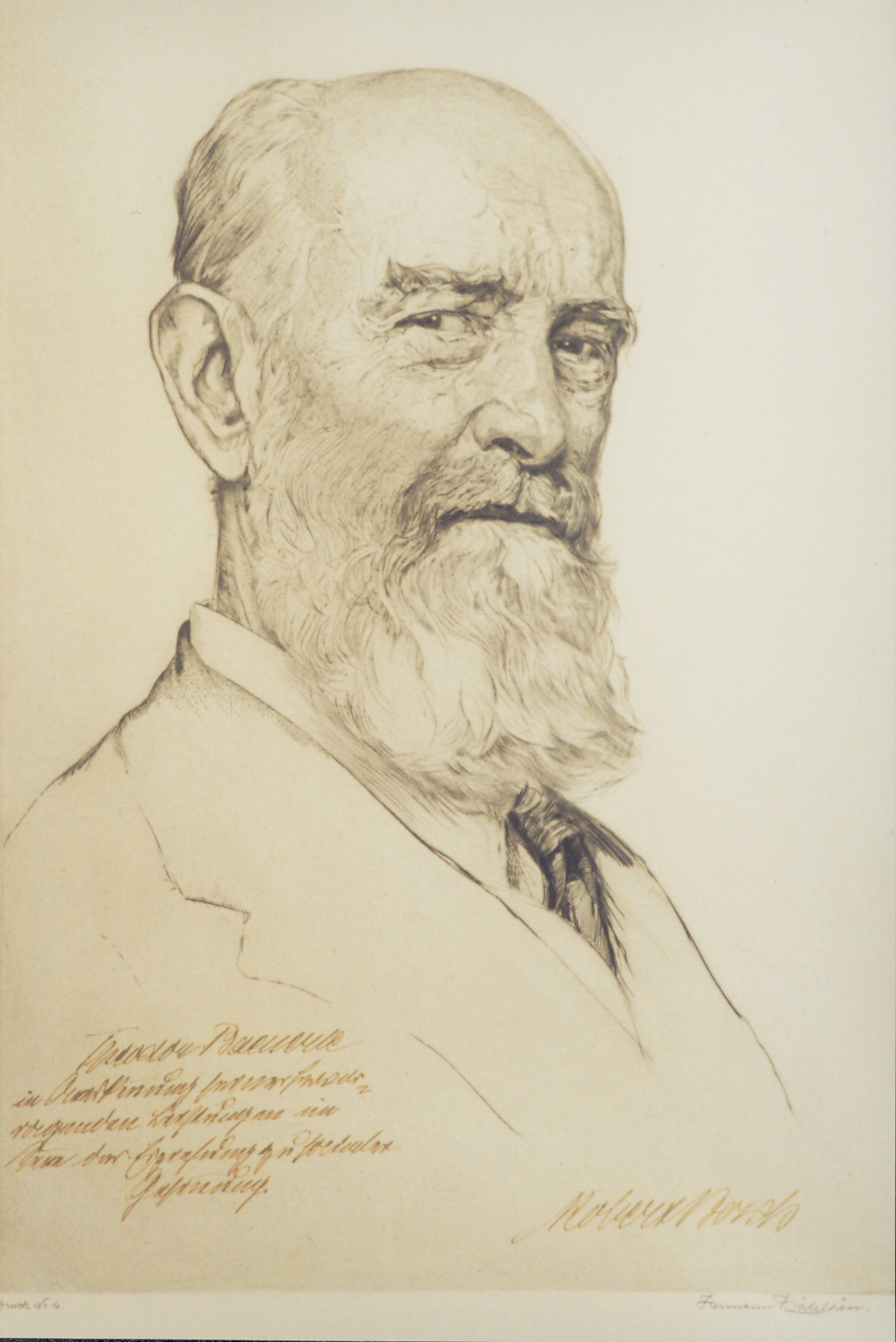

Portrait von Robert Bosch (Radierung von Hermann Kätelhön 1938). Quelle: IGM Bildsammlung Nr. 191 sowie Objektsammlung Nummer 190.