Sozialgeschichte der Medizin - Drittmittelprojekte

Nach der erfolgten Aufarbeitung der Heimgeschichte der Gustav Werner Stiftung zum Bruderhaus und der Haus am Berg gGmbH 1945 bis 1970 durch das Institut für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung, wird im jetzigen Projekt insbesondere der Zeitraum der Heimgeschichte der Gustav Werner Stiftung vor 1945 erforscht. Vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus gab es zahlreiche Einweisungen von Frauen und Männern in die Gustav Werner Stiftung sowie in das kooperierende Beschäftigungs- und Bewahrungsheim der Stadt Stuttgart, veranlasst von Ämtern, teilweise mit Unterstützung von Ärzten. Anlass der Aufarbeitung ist der Wunsch der gemeinnützigen Stiftung BruderhausDiakonie, ein noch vollständigeres Bild ihrer Heimgeschichte im 20. Jahrhundert zu erhalten und gegebenenfalls mögliches Unrecht aufzuzeigen. Für die wissenschaftliche Bearbeitung der Thematik steht erstes Quellenmaterial im historischen Archiv der BruderhausDiakonie Gustav Werner Stiftung und Haus am Berg zur Verfügung. Recherchen in weiteren Archiven erfolgen.

Der Theologe Gustav Werner legte vor mehr als 180 Jahren mit der ersten Kinderrettungsanstalt in Walddorf bei Stuttgart den Grundstein für die Gustav Werner Stiftung zum Bruderhaus, die er 1881 mit seiner Ehefrau Albertine gründete. Zu diesem Zeitpunkt gehörten zur Stiftung bereits das Bruderhausgelände in Reutlingen mit zahlreichen Wohn- und Bildungseinrichtungen und christlichen Industriebetrieben sowie rund 25 Zweiganstalten in Württemberg.

Heute bietet die BruderhausDiakonie in knapp 20 Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg Assistenz- und Unterstützungsleistungen, Pflege und Beratung sowie Angebote zu Bildung, Erziehung und Arbeit. Rund 5.000 Mitarbeiter/innen stellen die Versorgung von rund 10.000 Klientinnen und Klienten sicher: in der Altenhilfe, Behindertenhilfe, Sozialpsychiatrie, Jugendhilfe sowie im Bereich Arbeit und berufliche Bildung.

(Bearbeiter: Aaron Pfaff)

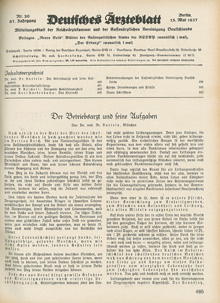

Ziel des im März 2018 begonnenen Projekts ist es, die Geschichte der Ärzteschaft auf dem Gebiet des heutigen Bundeslandes Baden-Württemberg von 1920 bis 1960 aufzuarbeiten.

Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt dabei auf der NS-Zeit und der Integration der Ärzteschaft in den Parteiapparat und die NS-Gesundheitspolitik. Zentral ist hier der Themenkomplex Eugenik, welcher sowohl in der Ärzteschaft als auch in der bürgerlichen Gesellschaft schon in der Weimarer Republik zunehmendes Interesse erfuhr. Dies war zunächst kein spezifisch nationalistisches Thema, sondern wurde von allen Parteien des politischen Spektrums behandelt.

Ebenso wird der Umgang der ärztlichen Standesorganisationen mit jüdischen bzw. nichtarischen Kollegen analysiert und auch hinsichtlich der Formen des Widerstands betrachtet werden.

Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich dabei über die Zäsur des Zweiten Weltkrieges hinaus, um auch die Reorganisation der Ärzteschaft in der Nachkriegszeit im Hinblick auf Brüche und Kontinuitäten beleuchten zu können.

Die Ausdehnung des Untersuchungszeitraums ermöglicht es, darüber hinausgehend sowohl die Entwicklung der ärztlichen Aus- und Weiterbildung als auch den Umgang der etablierten Ärzte mit dem medizinischen Nachwuchs und der zunehmenden Bedeutung von Medizinerinnen in einem fast vollständig männlich dominierten Feld über unterschiedliche politische Systeme hinweg zu betrachten.

Als Quellen herangezogen werden vor allem die Bestände des Hauptstaatsarchivs Stuttgart, des Staatsarchivs Ludwigsburg und des Bundesarchivs Berlin (Berlin Document Center) sowie der Archive der ärztlichen Selbstverwaltung, also Landesärztekammern und Bundesärztekammer. Ergänzend kommen regionale und überregionale medizinische Fachzeitschriften und Ego-Dokumente hinzu.

Im Auftrag des Landes Niedersachsen, vertreten durch das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, wurden Arzneimittelstudien der Nachkriegszeit in Niedersachsen an Heimkindern sowie Impfversuche an Säuglingen und Kleinkindern wissenschaftlich aufgearbeitet. Es sollte ebenso untersucht werden, ob auch Jugendliche unter den Patienten der Göttinger Psychochirurgie waren. Aufgrund der aktuellen Berichterstattung wurde zusätzlich der Frage nachgegangen, ob bei der Durchführung von Pneumenzephalographien eine medizinische Indikation zugrunde lag und ob vor dem Eingriff normgemäß aufgeklärt und das Einverständnis eingeholt wurde.

Neben der Auswertung der Ministerialakten und der Akten der Heimaufsicht wurde auch die Überlieferung der Heimträger untersucht. Die einschlägigen Fachbücher und -zeitschriften gehören ebenfalls zum Forschungsgegenstand. Ferner wurde geprüft, ob Einzelfallakten der Heime aus dem Untersuchungszeitraum existieren und der Forschung zugänglich sind.

Dass solche Arzneimittelstudien und Impfversuche auch in Niedersachsen durchgeführt wurden, steht außer Frage. Unbekannt waren aber der Umfang, die Planung (bspw. die Initiatoren), die konkrete Durchführung, d. h. ob dabei die zeitgenössischen ethischen, fachlichen und gesetzlichen Standards eingehalten wurden, sowie die Folgen dieser Versuche. Ebenso war von Interesse, inwieweit das Ministerium Kenntnis von den Versuchen hatte bzw. darin involviert war.

Da auf der Grundlage der gesichteten Akten einige der Forschungsfragen nicht oder nur teilweise beantwortet werden konnten und sich Einzelfallakten aus Heimen und (kinder-)psychiatrischen Einrichtungen als aussagekräftige Quelle erwiesen haben, hat das Niedersächsische Sozialministerium beschlossen, einen weiteren Forschungsauftrag zu erteilen. Ziel des auf zwölf Monate angelegten Projektes wird es sein, durch eine systematische Analyse von Einzelfallakten aus Heimen und (kinder-)psychiatrischen Einrichtungen Aussagen über die konkrete Durchführung von Arzneimittelstudien zu treffen. Solchermaßen sollen die bisher erzielten Ergebnisse vertieft werden.

Bearbeiterin: Dr. des. Christine Hartig

(Bearbeiter: Dr. Markus Wahl)

Das Thema wird im Rahmen des Projektes der Sächsischen Landesärztekammer zur „Entwicklung der ärztlichen Selbstverwaltung in Sachsen“ bearbeitet. Mit der Gründung der Ärztekammer im Jahre 1872, maßgeblich initiiert durch den Dresdner Arzt Dr. Hermann Eberhard Friedrich Richter, schloss sich Sachsen dem allgemeinen Trend der sich etablierenden Selbstverwaltungsformen für Ärzte in den anderen Ländern an. In dem Projekt sollen diese Anfänge erkundet und im Kontext der Entwicklungen im Deutschen Reich nach 1871 beleuchtet werden. Die Artikulation von Standesinteressen war eines der wichtigsten Anliegen der Zusammenschlüsse von Ärzten, die sich in der Ausübung ihres Berufes nicht zuletzt durch die neue Gewerbeordnung von 1869 (z. B. der Aufhebung des „Kurpfuscher“-Verbotes) bedroht sahen. Jedoch entbrannte schnell ein Streit innerhalb der Ärzteschaft über die durch die Kammer angestrebte Funktion der Ehrengerichtsbarkeit als auch über die Formen der Verteidigung und Durchsetzung von Standesinteressen. In diesem Kontext wurde der Leipziger Arzt Hermann Hartmann aktiv und gründete im September 1900 den „Schutzverband der Ärzte Deutschlands zur Wahrung ihrer Standesinteressen“ (später: Hartmannbund), der auch die sonst vom ärztlichen Stand verabscheuten gewerkschaftlichen Kampfmethoden mit einbezog. In der Schilderung dieser Konfliktlinien und unterschiedlichen Interessenlagen wird das Projekt die nicht linear verlaufende Entwicklung der ärztlichen Selbstverwaltungen bis zum Ende des Ersten Weltkrieges nachzeichnen.

Das Projekt ist beendet und wurde von der Sächsischen Landesärztekammer publiziert: Wahl, Markus, ‘“Einheit macht stark”: Die Entwicklung der ärztlichen Selbstverwaltung im Königreich Sachsen, 1870/71 bis 1918’, in Die Geschichte der ärztlichen Selbstverwaltung in Sachsen, hrsg. von Sächsische Landesärztekammer (Dresden: Sächsische Landesärztekammer, 2020)

Das im August 2014 begonnene Projekt zur Kriegskrankenpflege durch das Deutsche Rote Kreuz ist thematisch um die konfessionelle Krankenpflege erweitert worden und endet im Juni 2016.

Die Rolle der Kriegskrankenpflege für den NS-Staat und die erkenntnisleitenden Fragestellungen nach Professionalisierungstendenzen und dem Einfluss des Krieges auf die Krankenpflege fanden bislang − insbesondere hinsichtlich der konfessionellen Pflege − in der Forschung wenig Beachtung.

Gegenstand der Untersuchung sowohl zur Krankenpflege durch das Deutschen Roten Kreuz als auch zur konfessionellen Krankenpflege sind zunächst die politischen Rahmenbedingungen, wobei das Interesse des NS-Staates an der Krankenpflege ausgearbeitet werden soll. Weiterhin werden anhand von Egodokumenten aus der Perspektive der in der Heimat eingesetzten Diakonissen ihre Arbeit und Aufgaben sowie ihre Ansichten über den Krieg analysiert und schließlich den Erfahrungen und Wahrnehmungen der Rot-Kreuz-Schwestern in den besetzten Gebieten gegenübergestellt, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Kriegserfahrungen aufzuzeigen.

Das Projekt ist mittlerweile abgeschlossen. Die Ergebnisse sind im Jahrbuch Medizin, Gesellschaft und Geschichte erschienen: MedGG 37 (2019), S. 19-60.

Bearbeiterin: Dr. Astrid Stölzle

Im Zuge der österreichischen Debatten über Missstände in der Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen während der Nachkriegszeit kam auch die Innsbrucker Kinderbeobachtungsstation in den Fokus des öffentlichen Interesses. Im Auftrag der Tiroler Landesregierung und der Tiroler Landeskrankenanstalten wird diese heilpädagogisch-kinderpsychiatrische Station unter Leitung der Psychiaterin und Heilpädagogin Maria Nowak-Vogl im Zeitraum von 1954 bis 1987 untersucht. Dazu werden 10 Prozent der insgesamt 3.650 Krankenakten untersucht. In den Blick genommen werden u. a. die Diagnose bei der Einweisung, durchgeführte Therapien (Medikation) bzw. heil-/pädagogische Betreuung sowie verhaltenstherapeutische Maßnahmen (Beispiel „Klingelmatratze“) und schließlich die Begutachtungspraxis. Daneben wird die zeitgenössische Fachliteratur ausgewertet. Der dritte Untersuchungsgegenstand betrifft die Entstehung und zeitliche sowie räumliche Ausbreitung der Kinderbeobachtungsstationen im deutschsprachigen Raum. Das Projekt bietet die Möglichkeit, eine vor allem in der Zeitgeschichte bislang wenig untersuchte Gruppe – Kinder und Jugendliche – in den Fokus zu nehmen.

Mitte der 1930er Jahre wurde im nationalsozialistischen Deutschland das Konzept der „betriebszentrierten Gesundheitsführung“ entwickelt. Dieses zielte auf eine Neustrukturierung des Gesundheitswesens ab, in dem Betriebsärzten eine wichtige Rolle zukam. Neben der Behandlung von Krankheiten sollten sie v. a. die gesundheitliche Kontrolle der Arbeiter und Angestellten übernehmen und dafür Sorge tragen, dass der Krankenstand so gering wie möglich war. Mit dem Beginn des Krieges gewann diese Aufgabe für das NS-Regime noch mehr an Bedeutung, da nur ein gesunder „Volkskörper“ Leistung erbringen konnte. Dieser Bedeutungszuwachs zeigt sich auch auf quantitativer Ebene. Während 1939 lediglich 971 Ärzte als Betriebsärzte arbeiteten, waren es 1944 ca. 8000, das entspricht einer Zunahme von über 780 Prozent.

Obwohl die Betriebsärzte eine derartig zentrale Stellung im Nationalsozialismus einnahmen, ist ihre Geschichte bis jetzt nur in Teilen erforscht. Insbesondere fehlt es an Arbeiten über das konkrete Handeln der Betriebsärzte in dieser Zeit.

Das Forschungsvorhaben zum betriebsärztlichen Handeln in der NS-Zeit will den konkreten Praktiken der Betriebsärzte in der alltäglichen Berufsarbeit nachspüren. Eine Untersuchung der betriebsärztlichen Praxis kann das Verhältnis von Krieg und Gesundheitspolitik und die Nutzbarmachung der ärztlichen Profession für Kriegs- und privatwirtschaftliche Interessen zeigen.

Als ersten Einstieg in dieses Thema bietet sich die historische Analyse der zeitgenössischen Fachpublikationen zwischen 1933 und 1945 an, da in ihnen sowohl die damals standespolitischen als auch das medizinische Handeln betreffende Fragestellungen diskutiert wurden. In den Zeitschriften finden sich ebenfalls Inhalte über die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen des betriebsärztlichen Handelns wieder, wodurch Freiräume und Grenzen ihrer Tätigkeit aufgezeigt werden können. In diesem Projekt werden über 100 Bände der wichtigsten Fachzeitschriften aus der Zeit von 1933 bis 1945 ausgewertet. Dazu zählen z. B. das Zentralblatt für Gewerbehygiene und Unfallverhütung, die Monatshefte für NS-Sozialpolitik oder auch das Reichsarbeitsblatt.

Bearbeiter: Pierre Pfütsch

Das Projekt ist mittlerweile abgeschlossen, die Veröffentlichung steht noch nicht fest.